자유게시판

그동안 크고 작은 유럽 곳곳의 정원축제를 수년간 다녀 보았다.

항상 자연스럽고, 열리는 곳의 전통과 정취가 뿜어나오며

전시자나 관람자가 호흡을 같이하는 축제분위기가 대부분이었다.

새로운 품종을 개발하여 선보이고, 이벤트행사도 하고, 전문가의 강연도 있고..선보인 것들이 팔려가고.

전시회가 마치면 전시자는 남은 것들을 정리하여 각자 곳곳으로 귀가하면서 후년을 기약하며 아쉬움을 남기고.. ..

관람자는 뿌듯한 마음으로 한손에 꽃식물과 정원집기를 집어들고는 노래를부르기도 하며

가족과 친지들과 소풍다녀오듯이 전시장을 떠나고...

한마디로 정겨움이 풍성하게 넘치는 것이었다.

그러나 이번 첼시 화훼 박람회(2011년 5월 24일~28일까지)에서는 너무나 다른 면모에 놀라웠다.

5일간의 전시회를 위해 그동안의 준비과정이 얼마나 걸렸을까?

특히 전시된 크고 작은 각각의 Showgarden모습들은 오래전 부터 바로 이곳에 있었던듯

구석구석 어울리는 꽃들과 식물들과 장식도구와 거대한 조형물로 채워지고 있었다.

전시회가 마치면 사라질 것들이..즉 영화의 셋트장처럼 영화촬영 종식과 더불어 사라지듯이...

(순간을 영원으로 연결하고자하는 사진 작가와 BBC 관계자,,, 그외에도 수많은 사진 작가들의 모습이 곳곳에 )

음악을 전공한 나는

연주회 순간 이상의 날개를 피고 하늘을 날아가는 소리의 예술에 스스로 도취하기도,

때로는 어느새 허공으로 사라지는 소리에 허망해하며 이 나이에 이르렀다.

즉,예술의 종류에 따라

문학은 문자로 길이 길이 남으니 두고 두고 감명받으리..

미술도 두고 두고 보면서 감명받으리...

그러나 음악은 바로 실제연주를 듣는 순간이 클라이맥스라고 소싯적에 고집스럽게 생각했었다.

세상의 문명이 발달하여

음악도 재생의 음향으로 이어진다고 하지만

그래도 청중과 연주자가 호흡하는 그 순간의 감명을 아직도 우선하는게 아닐까?.

바로 이런 음악적 감명처럼 첼시 박람회를 내내 참관했다.

하나 하나 피어난 꽃들....음지에 숨기듯 감추어진 듯하나

바로 그것이 모두 원예가와 조경전문가의 손길에 따라 있어야하는 곳에 존재하는 것이었다.

이 꽃이나 식물등 모든것들은

오케스트라 편성의 한악기인 것처럼

또는 총보의 부분 세세한 음표로 살아 움직이는 것이었다.

바로 이 5일간을 위하여 모든 원예가들과 조경설계건축가들이,

식물들 가장 최고의 미가 나타나게 성장 시켰거나 선택했고 조경을 한것이 신기에 가까웠다.

(여기에 보이는 커다란 나무들,나무벽, 잔잔한 꽃 하나 하나가 Showgarden으로 공터에 높낮이를 이루며 만들어진 것임)

24일 개막식날 참관하고

다녀와서 어느덧 일주일이 지나가는데,

나의 머리속은 아직도 그 감흥에 어질거린다.

찍어온 600여장 사진을 보면서 그때 모습과 다르게 나타난 현상에

도저히 한장도 선뜻 내보이기기가 어려워 몇날을 주춤거렸다.

실체의 이벤트적인 다이나믹한 정원의 강열한 느낌과

아련한 향수를 불러일으키는 영국전원모습 그대로로 보여진 것들이 너무도 생생하여

사진의 평면적인 획기성에 아쉬움과 안타까움이 겹치는 것이다.

그대여 상상할수가 있는가?

오직 닷새동안 실존될 정원을 어쩌면 이런 온 정성을 다해 이룰 수 있단말인가?

음악은 악보로 음반으로전해지고

다른 예술도 나름대로의 형식으로 등등등..

그러나 전시 정원의 예술성은

바로 꽃이 살아있는 순간

바로 보여주는 순간이기 때문이다.

인간과 자연의 융합하는 하모니와같이...

영국인의 또다른 전통성과 웅장함과 섬세함의 화합을 온몸과 영혼으로 깊이 느꼈다.

해마다 열리는 영국최고의 Flower Show 를 위한 국가적 차원의 응원과 보조와

정원작품 출품비용,행사장 조정비용,입장료등등은 거히 기하학숫자에 이르는 금액이다.

혹자는 세상 곳곳에 굶주림과 궁핍함으로 고통받는 사람들이 얼마나 많은데

바로 시들어 버릴 식물을 매체로한 낭비가 아닌가...생각할 수도 있다.

이부분에 대해서는 언급을 피한다.

누구나 자유사고를 할 수있으니까...

아마도 그래서 첫글을 쓰기가 어려웠는지도 모르겠다.

그러다가 언제인가는 이 모든 감흥이 흐미해지질지도 모른다는 안타까움으로

나의 체험한 느낌을 적고 싶은 욕구가 또한 꿈틀거리기 시작했다.

2011년 6월 1일

비엔나의 새벽에

옥인 후배,

아직도 첼시 flower show 의 흥분과 감동에서 벗어나지 못하고

있나 보네요.

라르고를 올린것 보니 그 느낌이 어떠했을까?

조금 상상이 됩니다.

미국에서

매년 일월에 로스컵 풋볼게임 전에 로즈 퍼레이드를 합니다

로즈를 비롯한 온갖 식믈로 만든 거대한 행렬차 인데

몇시간 보자고 일년 내내 구상 하고 디자인하고 많은 사람들이

시간을 내어 봉사도 하고 해서 만들어 내는걸 보고 나도 한번

저런 낭비스러운 일을 하는 참 의도가 무얼까 하는 의구심을 가진

적이 있었던것이 생각이 납니다,

옥인 후배 감동시킨 꽃 전시가

어떤 모습들인지 몹씨 궁금합니다.

혜경 선배님,

선배님께서 참관하셨다면 생생한 사진으로 표현하실텐데,

저의 표현이 모자라서 궁금증을 실망시킬까 걱정이 되네요.

천천히 몇 장 올려볼게요.

저의 이번 참여는 작년 10월부터 계획되었던 것으로

그동안 영국을 관광으로 오던 때하고는 다른 가든방문여행중심으로 방문해서

새로운 영국과 런던의 면모를 체험했던 것이 아직도 감동으로 남아요.

이 작품은

예술정원( ARTISAN)부문에 출품된 것이에요.

Design: Stephen Hall

이번 전시작품이 아닌 한참 오래전부터 존재되어왔던 느낌이 들지요?

줌으로 당겨 좀더 가까히 잡아보았어요.

어떻게 이리 섬세히 자그마한 꽃들을 너무 자연스럽게 배치하였을까요...

음표하나 하나 독창적인 폴리포니 음악이 들리는 듯 했어요^^

옥인 후배,

윗 사진, 설명이 없었다면, 자연 그대로구나로 착각할뻔 했어요.

저도 몹씨 궁금합니다.

예술이라는 게 결국 마법같은게 아닌 가 싶네요.

마법은 상상과 초월적인 꿈을 가질 때 가능하다고 전제한다면

꽃 전시회도 인간의 꿈의 세계를 보여주는 게 아닌가 싶습니다.

함정례선배님 그동안 안녕하셨어요?

우리 인간의 능력은 가끔 상상이상일 때가 있어요

그 능력이 아름다운 쪽으로 펼쳐지는 게 더 많은 세상이 되기를 바래요.

실제의 모습을 제대로 옮기지 못할까하는 우려되지만

그래도 노력해볼게요.

첼시 화훼박람회 개요:

영국왕립원예협회(Royal Horticultue Society: RHS)는

원예 산업의 발전을 위해 왕실이 설립한 단체로 206년의 역사를 가지고 있다.

협회가 켄싱턴 정원에서 시작한 꽃박람회는1862년부터 유래한 150년 정도의 전통을 가지고 있으며

1913년부터 첼시지역에 있는 왕립 병원의 정원에서 전시장이 고정돠어 현재에 이르고 있다.

(개막첫날 내국,외국인 왕립원예협회 회원인 들이 아침일찍 입장하는 모습...

보안원이 소지물검사를 철저히 하며 전시구역 안전을 요한다)

영국의 왕립원예협회에서 주관 하며 시기는 매년 5월 하순으로 전시기간은 5일간이다.

참가 업체나 단체는 RHS에서 18개월전부터 모든 기획서를 검토하여 엄격히 선정한다.

새로운 정원디자인이나 새로운 재배기술을 가진 단체가 제일 우선순위이다.

정원을 축소하여 만든 모델정원이 가장 인기가 있다.

모델정원은 가로 8m 세로 18m의 `정원꾸미기(Show-Garden)전시장`을 비롯하여'현대풍 정원( Chik-Garden)전시장`과

안마당 정원( Courtyard Garden)전시장`,도심정원( City-Garden)전시장`,

선플라워 거리정원(Sunflower Stree Garden)전시장´으로 구분된다.

모델정원에 대하여서는 전체적인 조화,디자인과 건축,정원의 식물들,특별한 장식등 4가지 항목 종합평가로 금,은,동메달을 수여한다 .

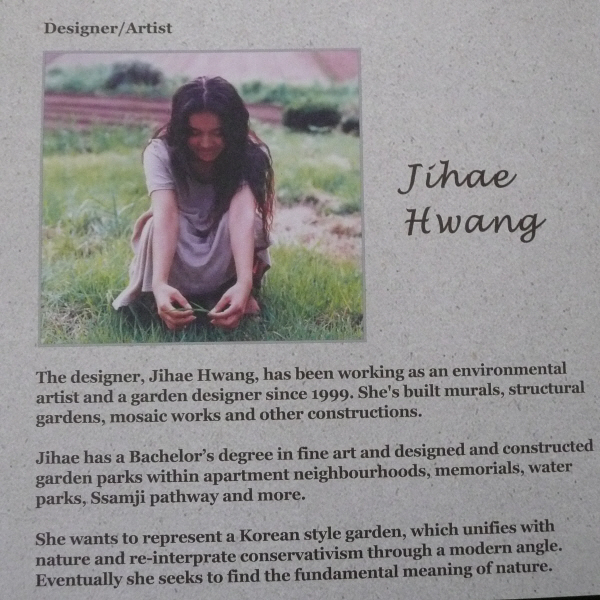

특히 올해 2011년에는 예술정원( Art Garden) 부문에서

한국최초의 출품작 황지해 작가의 “해우소로 가는길” 이라는 작품에게 금상을 수여했다.

(일년전 부터 런던에 와서 작품구상과 준비 작업을 했다는 황작가의 전언)

명실상부 네덜란드의 ‘국제원예박람회’와 더불어 세계 최고의 원예축제이다.

프랑스, 네덜란드 등 유럽 대륙의 원예는 잘 정돈된 느낌이 들도록 애쓰는 반면 영국은 자연스러움을 강조하는 편이다.

첼시 꽃박람회에 가면 영국식 원예에 대해 이해할 수 있는 기회가 될 것이다.

세계각국의 원예사업과 동향과 다양한 품종의 꽃,나무를 접할수있다

1987년에는 참여자가 많아 1988년부터는 17만명으로 제한돠어오다

현재는 매년 15만7000명으로 제한되어졌다.

참여하는 첼시 꽃 박람회에는 원예 관련 종사자 외에도 수많은 관광객과 언론의 관심을 받는다.

아쉽게도 공식 박람회개막 전날은 협회에서 초대된 왕실과 유명인사만이 참가하고

개막 이틀까지는 왕실과 영국원예확회 회원들에만 개방되므로 개막 3일째부터 일반인은 감상할 수 있다.

박람회에 관람하는 많은 사람들은 6000평이 넘는 부지에서 유명 디자이너의 정원들을 감상하면서 시대의 경향을 읽을 수 있다.

또한 디자이너들에게는 최신 원예 기술과 새로운 식물 종을 선보일 수 있는 좋은 기회의 장이다.

한편, 영국인들은 가정마다 정원을 두고 가꾸는 것을 사랑하는 것으로 유명하다.

이런 그들을 위해 첼시 꽃박람회가 2005년부터 5일로 하루 연장 됐지만 첼시 꽃박람회의 입장권은 미리 예약하지 않으면 여전히 구하기 어렵다.

개막식 전날 23일에는

여왕을 비롯한 왕족과 유명인사가

이 전시회장에 모셔져 둘러보았습니다.

전시회의 격조를 높이며 인근나라의 왕족들도 참석했었습니다.

우리 일행중 4명은 영국 왕립원예협회 회원으로서

각각 동반인 몫까지 작년에 이미 표를 작만해두었다가

개막일 첫째날 8명모두 입장하였습니다.

첫째날과 둘째날은 회원이자 정원 전문가들이 많이 방문하는 관계로

언론인들의 인터뷰가 곳곳에 있으며 해당자들이 정장을 대체적으로 입는 것과

보통관람객도 의상에 신경을 쓰는 모습이 일반 전시회장과 다른 모습입니다.

회원이 아닌 일반관람인은 삼일째부터 마지막날에 입장할 수있습니다.

입장권은 필수로 예매되고 있으며 오래 전에 매진입니다.

옥인 후배, 저도 사진들을 보고 사람이 인공적으로

꽃과 식물을 배치했다는 생각이 전혀 안 드는군요.

자연적인 것이 가장 훌륭하다는 점이 새삼 느껴지네요.

'해우소 가는 길' 은 정말 우리나라 어느 산사에 와 있는 것 같은 착각이 들고요.

전시장에서 사람들은 꽃이나 정원 모델을 팔고 사고 하나요?

쇼가 끝나고 모두 철수하면 그 꽃과 나무, 풀포기들이 어디로 갈까요...

귀한 풍경을 감상했습니다.

조영선 선배님 안녕하세요,

제가 위에 올린 사진이외에도

제가 아직 못 올린 더 큰 규모의 모델정원과

대형천막안에 전시되는 훌로리스트 작품등등이있어요.

전시 마지막 날

전시장의 정원모델은 스폰서를 해준 곳으로 옮겨지거나

훌로리스트 작품들과 같이 화초들이 팔려집니다.

감동!

감동!!

감동!!!

정말 감동입니다.

이런 멋잇는 세계적인 Flower Show를 우리들에게 보여주는 옥인후배에게

감동의 박수를 보냅니다.

난 이런 박람회가 있는줄도 몰랐는데......

영극의 여왕가지 참여하는 격조높은 Show로군요?

그런 박람회에서 우리 대한민국의 황작가의 정원이 금상을 받았다니 참 자랑스럽고 좋네요.

옥인후배 아니면 이런 멋있고 귀한작품들을 어디서 보겠어요?

아니 이런게 있는줄도 알 수도 없겠지요.

참 귀하고 귀한 후배구나 생각합니다.

참 아는것도 많아요, 우리 옥인후배는......

저 정원들이 다 오래전부터 그곳에 있었던 것처럼 보이는데

출품된 작품이라니 놀랍고도 도 놀랍습니다.

옥인후배!

너무 고마워요.

사진 게속해서 좀 더 많이 올려주세요~~~

춘자 언니 !

언니의 감성이 바로 목가적 정원과 맞나보아요 ㅎㅎ.

그럼, 잠깐 야외 정원을 떠나서

세계에서 제일 크다는 대형 텐트 전시회장으로 모실께요.

1999년 기네스북에도 올랐답니다.

How wonderful~~ (감사, 꾸벅)

저도 첼시에 있는거 같아요 (요 위 몇사진은 정말 끝내주는 beauty인데다가..... 꽃을 사랑하는 사람들은 다 닮았네요! 뭐라할까

풀 같다 할까..... 나무같다 할까....... 사기성은 없는 얼굴들)

옥인후배, 첼씨 꽃전시회 정말 대단하군요.

그리고 크게 놀랜것은 바로 옥인후배의 대단한 글솜씨였지요.

넘 글을 잘 쓰심니다. 자랑스럽군요.

여기서도 작은 규모의 Home Show 에서 정원의 모습을 많이 보여 주었을떄

저런 쇼도 다 있네 하고 새로운 아이디어네 하는 정도 였는데 이렇게 전세계적인

휼라워 쇼가 있는줄 몰랐습니다.

난 파빌리온에 있는 꽃들에 관심이 많네요.

와우 정말 아름답고 멎짐니다.

좋은 글과 아름다운 꽃사진들 감사합니다.

와우~~~~

정말 이쁘고 아름답다~~

난 보라빛곷이 참 좋아~~

제일 아래꽃들 참 이쁘다.'꽃들이 사랑스럽다~~

그리고 우리 옥인후배도 사랑스러워서 안아주고싶어~~

옥인후배,

아래 춘자 후배 좋아 하는 꽃이 혹시 델피니움인가요?

층층으로 올라가는 꽃중에 가장 자연 스럽고 야생화스러워

좋아 하는 꽃입니다.

완전 잉글리쉬 가든을 실내로 데리고 온 느낌입니다.

꽃 전시를 조형적으로 하는 한국에서의 습관에 젖어 있다

이렇게 회화적으로 꽃을 전시하는 서구인들의

아이디어를 이해하는 데 한참 걸렸지요.

다 아름답지만 제일 아래 사진 정말 멋집니다.

옥인후배가 다시 만든 그림이네요.

황지해 작가의 <해우소 가는길> 은 걱정을 해결한다는 뜻의 해우소는 산사에서 전통 화장실을 가리킨다

화장실에 가는 것이 자연 순환의 일부분이라고 믿는 한국인의 믿음을 표현한것으로

정원 박람회 아티즌 가든 부문 최고상을 받은것이다

라고 신문에서 읽었습니다 무심코 지나칠수 있는 기사지만 옥인아우가 홈에 올렸던것이

돌이켜 졌지요 신문엔 해우소 정문에 가마를 둘둘 말라 올린것이 마치 시골 측간으로 표현이 잘 되었습죠

100여년이 넘는 그 박람회 엔 여왕님도 뫼시고 가히 역사가 말을 하는군요

공주 그럼 천막속 맨위에 꽃이 델피니움인가?

여긴 야 생화가 비슷한것이 10000 더군

옥인 아우 감상 고마워유 이 내도 로얄 회밀리가 되였었다네 ~

이꽃도 보이니 반갑군유 지난해 그저 이름도 모른체 저장 시켰군요

요것도 비슷하지만 파 꽃입니다 키가 2메타쯤 되더이다 뉘댁 방문중 하도 커서 ~

호문인 벌써 기사도 읽었네?

지난번 강화도에가니 거기 화장실에도 "해우소"라고 써있어서

화장실보다 훨신 운치 있다?( 화장실이 운치가 있는곳 인지 는 몰라도 ㅎㅎ)

생각했는데

거기에난 해우소의 지붕은 제대로 기와를 올려 정말 멋드러지지?

델피니움은 맨 마지막 사진 윗쪽에 있는 꽃.

호문이가 올린 꽃은 Fox Glove 야.

헤경언니!

제가 좋아하는 꽃의 바로 요 꽃 델피니엄이에요.

여기선 요즘 많이 피는곷으로 Home depot에 가니 많이 있더라구요.

우리집 웃층 패디오에도 피었어요.

호문언니!

조 종모양의 꽃은 제가 씨애틀에 갔을때 김길랑장로님네 별장주위에 많이 피어있었던 꽃이지요?

루비비취 가는 하이웨이옆에도 많이 피어있었지요?

참 신기하게 생긴 꽃이예요

꽃이름도 참 재미있네요.

여우장갑이라구요??.

영국 여왕과 황태자? 남편? 을 직접 찍으셨네요

실감이 안나요. 매번 언론에서만 보던 유명인들이니 말이죠.

은발의 여왕 헤어는 정말 아름답군요.

머리 장식도 눈이 가네요.

허연 수염의 카메라맨에게도 눈이 갑니다.

언제나도 그렇지만

유럽의 귀한 행사를 직접 감상하고 대리체험 할 수 있게 해주셔서 감사드려요

(혼잣말: 나는 왜 꽃보다 사람만 보고 있나....ㅎㅎ- 그래도 다 봤어요)

구 영희 십일 영희 아우들 흑백 신문에 사진은 증말 무슨 냄새가 나는것 같은 ㅎ

춘자 아우 바로 그 사진이라네

이내는 저장함에 사진 버리지 않아서 넘 많아 어느땐

밤 지새며 추억 살리며 본다네

옥인 특파원님~~~오랜만이예요.

이렇게나 아름다운 소식 감사감사해요!!!

여왕님도 모시고 아름다운 화훼 전시회를 열 수 있다니!!!

닷새동안의 flower show를 위해 애쓰신 모든 분께 박수를 보내고 싶어요.

넘 짧은 닷새!

아쉬움을 많이 남기면서 접는다는 것이 안타깝군요.

특히 우리나라 첫 출전으로 금상까지 수상한 황작가님께 더 많은 박수를 아끼지 않을게요.

' 해우소 ' 특히나 절에 가면 꼭 볼 수 있는 세글자!랍니다.

꽃을 많이 좋아하는 난 언제나 한번 가볼까나???

저 위에 보이는 예쁜 꽃들 넘넘 보고 싶어요.

옥인후배를 넘넘 부러워하고 있답니다.

제가 잠시 출타 중에,

여러 선후배 동기 모든 동문님 방문하시고 말씀을 놓고 가셔서 반갑고 고마워요.

헝가리에서

1.정원축제와 2.보타닉가든, 그리고 3.옛궁과 가든을 정신병원으로 쓰는 곳등등

둘러보고 다녀오느라 답글이 늦었어요.

대국인 영국을 둘러본 직후여서 그런지

아직도 약소국인 헝가리민족의 아스라함이 맘을 아프게 하더라구요.

그래도 자연스러운 모습에 또다른 감동을 받었고요.

제가 얼마전부터 정원특별 교육^^을 받는 중이에요.

시간을 우선 여러 정원을 돌아보는데 투자 중이라

이곳 저곳 기회가 되는데로 돌아보지요.

PAVILION 대형텐트아래부분별로 나누어 보여지는것:

전시정원 및 야생초, 히야신스, 장미, 작약,클레마티스 등등 여러꽂종류별로

풀로리스트 이벤트 장식꽃, 난종류, 국화종류, 분재종류,아열대식물,,등이에요.

우선 금상( 첫번 사진 왼쪽아래 메달이..)을 받은 시골정원모습을 보실까요.

김혜경선배님께서

아예 영국정원이 통채로 옮겨진듯 보여진다고 하셨는데 바로 그러네요ㅎㅎ

여기에 사용된 꽃식물이 이름표에 적혀진 것이 보이면서 사방으로 보입니다.

김춘자 선배님,송호문 선배님 그리고 김혜경선배님께서 좋아하시는 델피니움이 많이...

하얀 마가렛도 보이고..

야채밭도 제법이에요.

이 정원의 부분적 모습을...

양귀비는 김숙자 선배님께서 좋아하시지요?

색이 특이해서 파스텔색조의 주위꽃속에서 확 띄였어요.

유순애 선배님은 대체의학차원으로 이런 야채종류에 관심이 계실듯...

1) 꽃 중의 꽃 양귀비,

그 아름다움에 감탄하는 사람이 어디 3숙자언니 뿐이겠어요~~

너무나도 아름다워서.... 좋아합니다.

2) 건강한 식생활을 제공하는 우리나라 나물류, 서양의 샐러드 소채들

참말 하늘의 선물이지요! 그러나..... 이 측면에서 중요한건 <농약 없이> <유기농으로> <풍부한 영양성분을 가지고>

자랐느냐, 하는 점인데... 요즘 미,중 등 대륙의 토양이 미네랄이 너무 없어요. 문제가 심각한 정도랍니다.

(그래서 우리나라 서해안에 자란 염생식물 중요도가 대단하다고............주장하는 바입니다)

3) 저는 식물의 초록색을 참 좋아하는데,

그중에 다양한 녹색으로(흐리고 진하고 혹은 알록달록하게) 개발된 잎들이

정원에 일반 초록색 잎들과 섞여 있는거 보면.............너무너무 좋아요, 어쩜 저런 색을 만들었을까~~~

.

히야신스, 튜울립, 부겐벨리아 ......

김광숙선배님과 두 김+전영희, 동기 +후배님은 웬지 환한 꽃들을 좋아 하실듯하네요^^

계절이 달리 피어나는 꽃들을 바로 전시회에 시기에 마추어 길러낸 원예가들의 노고가 컸네요.

중앙에는 동남아시아 민속적 분위기와 색조가 뛰어나는 이벤트적 꽃전시가 있는데,

제 개인적 생각으로는 영국적색조와 너무 달라서 썩 조화가 되는 것이 아닌듯했기도...

그래도 꽃들로 빽빽히 장식하며 이런 색조를 나타냄에 놀라웠어요.

Florist의 묘기:

찬찬히 보세요~

색조에 맞춘 꽃종류의 다양성!!!

제가 번호를 적을테니 한번 감상소견도 말씀해보시구요 ㅎㅎ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

영국에서 이젠 헝가리까지!!!

좋은 것 많이 배우고 나도 좀 갈쳐줘요.

화초 가꾸기에 관심이 많다오.

노오란 매발톱도 있군요.

보라색 아치의 꽃은???

오른쪽 윗쪽 한송이를 자세히 보니 울 집에 이 아침 핀 자스민꽃과 넘 닮았지만

그꽃은 이처럼 아치형으로 자라기가 힘들 것 같구먼.

줄장미와 함께 있는 옥인후밴 페숀 모델인 줄 알았다오.

부겐벨리아 색도 참 여러가지죠???

울 집엔 두 가지색 .

폈다가 이제 다 지면서 넘 초라해요.

튜울립 색깔 정말 끝내주네요.

7번 꽃드레스는 운동 열심히해서 날씬해진 다음에 입어볼게요.

참 맘에 들어요.

어쩜 저런 발상을!!!!!

일욜 오후 내 눈이 마냥 호강하고 있어요.

열심히,

부지런히 움직이는 옥인후밸 마냥 부러워한다오. 쌩유~~~

광숙언니께서 일착으로 소감을 써주셨네요.감사합니다. ~~

청보라 아치꽃은 클레마티스꽃이에요. 여러색갈이 있어요.

여기가 텐트속이라 사진기 빛조절을 제대로 못해서 좀 흐리게 나왔어요.죄송~

분위기라도 느끼시라고 올렸어요.^^

사진찍는 친구가 줄장미아치 크기를 나중에 가늠하려고 저를 세워놓고 찍었어요.

제키의 길이로 가늠하면 편하다나요 ㅎㅎ

남국의 열정이라는 부겐벨리아도 예쁜데, 꽃 종이꽃같은 기분이 들때도 ㅎㅎ

튜울립은 요즘 피는 시기가 아닌데, 꽃전시회에 마추어 키운 원예사의 노고가 고마울 정도로 싱싱하게 예쁘더라고요.

저는 빨간드레스를 그냥 상상으로 입어보았어요 ㅋ

헝가리는 오스트리아하고 이웃나라라 다니기가 쉬월해요.

더 열심히 살라는 격려로 받아드릴께요.

점점 더워지는 날씨에 건강주의하시고 즐거운 나날을 맞이하세요.

옥인 후배님!

후배님의 애독자 인데요.그동안 수줍어 살그머니 나가곤 했었는데

오늘은 감탄사를 연발 날리며 행복하게 해준, 옥인후배의

정성에 보답하고자 졸필이나마 용기내어 적어 봅니다.

꽃을 가꾸지는 못 하지만 너무도 좋아해서

지난 3-4일 양평 가평 청평 쪽으로 봄꽃여행을 다녀 왔지요.

야생화와 수련등을 보며, 행복을 조금이라도 나누고파

우리기에 올렸는데 오늘 여기를 방문해 보니 너무 부럽군요.

5년전에 남편과 오스트리아를 갔었는데

제일 살고 싶은 다시 또 가보고 싶은 아름답고 평화로운

나라에살고 계신 후배는 정말 복되십니다.

저는 보라색 델피니움이 제일 맘에 들고요.

튜울립 히야신스 부겐벨리아 작약 등.....

자연의 색이 어쩜 이리 아름다울 수 있을까? ! !

저는 5번의 연 보라색의 카네이션과 연분홍 보라 장미의

우아하고 은은함이 좋았습니다.

감상 잘하고 , 고맙습니다.

김정화 선배님~

저도 선배님 글과 사진 보았었어요.

특히 오래전에 선배님께서 쓰신 부모님에 대한 글을 참으로 가슴깊게 삭이며 읽은적이 있지요.

여기서 이렇게 선배님과 만나게 되어 무척 반가워요.

꽃을 즐기는 사람은

기르면서 만지는 사람보다

어느면에서는 보기만 해도 즐거워지는 사람인지도.. 제가 그래요ㅎㅎ

선배님 방에 가서 올리신 꽃들을 보았어요. 참 예쁘네요.우리나라에도 볼 곳이 많아서 다행이에요.

작년에는 가을철에 한국가서 단풍을 보고 왔는데, 다음에는 꼭 봄철에 다녀오려고 결심중이에요.

저도 오스트리아에 오래살다보니 정이 들어 이제는 고향느낌이 들어요^^

다음에 또 오게 되시면 연락 주세요.

델피니움을 좋아하시는 분이 많으시네요.

선택 5번은 선배님 견해처럼 우아하고 차분하다고 저도 생각했어요.

다음에도 종종 뵈어요. 건강하세요~~

왠지 자유게시판에 잘 안 들어오게되어

옥인후배가 또 헝가리 화원을 올린것을 이제야 보았네요.

언제 도 헝가리엔??

참 행복한 인생을 사는것 같아요.

아름다운꽃들을 늘 보며 사는 옥인후배가 참 부럽네요.

나도 요즘들어 부적 꽃이 더 좋아지는거예요.

어떨대는 자다말고 일어나 아랫층에 내려가 불을 켜고 곷들을 들여다 보기도 한답니다.

나이 들었다는 거겠지요?

난 우리집 패디오 화단을 영국의 그 목가적인 화단처럼 꾸미고 싶어서 연구중이랍니다.

나도 정화언니처럼 보라빛 델피니엄꽃이 참 좋아요.

웃층 패디오 화단에 가득하답니다.

꽃이 참 사랑스럽고 명랑하지요?

그래서 내가 좋아하나봅니다.

옥인후배!

참 고마워요.

남들을 행복하게하는 그 기쁨도 참 축복이지요?

공주 올렸던 꽃들은 내리지 마!

여기는 여름에 그 꽃들이 피더라고

춘자 아우 바로 그분댁에서 찍은 것이야

지난해 아우가 찍은것은 넘 선명하던데

옥인 아우 강열한 자색 양귀비 넘 특징이네

여기엔 chocolate flower 색 꽃 종자만 파는 곳이 있다네

지난해 내가 뉘댁에 가서 강열한 색에 반해서 어렵께 씨았을 구해

올해 심었는데 필까 ? 염려되는 날씨땜에 이제 겨우 3센치 올라 왔지

대신 지난해 찍어 온것 올려볼께 접시꽃이라고

그리고 고사리? 이곳에 잡초라네

이번 봄에 뒤란에서

산보 하면서 꺽었다네 한관은 족히 되겠지 ? 여기 고사리는 알아주는 맛 이라네

피면 이런 모양이지만 화초로 기른다니 좋아함에 틀림이 없군

요것은 지난 갈에 단풍이 든것을 찍었다네 이 사진 볼때마다 맘이 울쩍 하다네 이유는 한 70마일 거리인데 25년전 딸아이가

유치원때 이곳 개척자 박물관 에 소풍을 갔었기에 큰 맘 먹고 들렀더니 싸인뿐이고 지붕은 내려 앉고 폐허가 되여 잡초

뿐이였기에 ~ 총총

송호문 선배님

요즘 올리시는 사진들이 참 좋으네요.

접시꽃 색갈이 특이하네요.

제가 좋아하는 고사리들이

위에 덧붙인 황지해 작가의 "해우소" 사진에 많이 있어요.

한번 올라가서 보세요^^

25년전 선배님의 추억이 고사리에서라도 살아있으니 다행이네요.

넓으나 넓은 파빌리온의 모든 꽃들을 옮기기에는 역부족이나

그래도 제눈에 예쁘게 잡혔던 것들을 더 보여드릴게요^^

1.

2.

3.

4.

5.

6.

순백색의 올킷 처음 보며 완전 백색이 마음에 드네요.

그리고 흰색 칼라꽃 모양에 자주색 모자를 쓴둣한 꽃 처음이며

연두색의 같은 모습의 꽃은 잎이 아주 예쁘고 특이합니다.

옥인후배 덕에 진귀한 꽃구경 잘하고 감니다.

김숙자 선배님

저도 꽃이름은 하나하나 잘모르지만 눈으로 즐기기에도 시간이 휙~휙지나가서 적어오지 못했어요.

난종류를 좀~더 올릴께요.

7.

8.

9.

10.

11.

옥인후배!

오늘 하루종일 많이 바빠서 홈에 들어올 시간이 없었어.

어깨가 너무 아파 맛싸지 받고 이제서야 집에 와서 콤을 열고

첼씨 꽃박람회 구경하러 들어왔더니

아주 특이하게 생긴 꽃들이 날 기다리고있네.

칼라꽃인데 좀 다르게 생겼네~~

참 이쁘다.

어쩜 저리도 이쁠까?

보고 또 보고 또 봐도 참 좋다.

고마워~~

호문언니!

거긴 요즘 고사리철이군요?

제가 씨애틀에 살땐 제가 30대였지요.

교회 권사님들이랑 동네 할머니들 고사리 따러 다닐때

저는 꽃구경하러 다녔어요.

동네 할머니들에게 사기도하고 교회분들이 얼마나 많이 주셔서

맛있게 먹었었어요.

딱 한번 고사리 따서 삶아서 말려봤는데

아이들이 고사리 삶는 냄새를 너무 싫어해서

집에서 못했지요.

호문언니 고사리 따다가 삶고 말리고 그거 보통일이 아닌데

허리도 안 좋으시고, 너무 무리하시지 마세요.

미역 따러는 안 가셨어요?

저는 미역 따러는 두번 따라가봤어요.

고것도 참 재미있더라구요.

아!!!!!!!!!!!

씨애틀에 가고싶어라~~~

춘자 아우

고사리 미역 뒷일이 엄청 10000 아라

전에 울 엄니 생존에 고사리를 널고 교회에 가셨는데 대 예배 시간에 비가 나려서

그만 며눌에게 옆구리 꾹꾹 찔러 중간에 가서 해결도 했다네

그 사진 3분지 1만 올려요!

제가 영국에서 공부하면서 알게된 점이...영국민 한명한명이 각각 합창단원이고

또 정원사(Gardener)라는 점. 원래 신분이 여왕이던 교수이던 뭐든지 간에...... 누구든 <합창단원이고 또 정원사>랍니다.

그럼 미국인은 무엇이고

한국인은 무엇인가..... 각자 한번 생각해 보세요~