자유게시판

<노래의 날개위에 품바 그 일곱째 마당>

{중 장년기} 상(上)

1 : <이태리 본토에서 겁도 없이>

비철연합회 회원사 사장들과 시장조사 등 명목으로

유럽지역으로 보름여 나갔다.

불란서 대사관 앞에서 호기심에 부푼 사장들이 각자

넋 놓고 한 눈 팔며 이리저리 흩어진다.

반 이상이 외국어에 약한 이들이라 국제미아가 될 판이었다.

단장이 놀라서 돌아오라고 아무리 큰소리로

여러 번 다급하게 외쳐도 못 듣고 거리는 점점 멀어진다.

그때 단장 옆에 있던 내가 목청을 돋우어 대갈일성하자,

모두 단박에 모였다.

단장은 “아니 어떻게 그런 목청이 나오지?”

그때까지 기어들어가는 답답한 허스키로만 알아

어쩌다 버스로 이동할 때는 김 사장 등

평소 단장이 노래실력을 잘 알던

일부 몇 분만이 흘러간 뽕짝을 불렀는데

그 날 저녁 이태리 밀라노 코트라 관장 집에서 베푼 파티에서

그 목청이면 노래도 남다를 테니 불러 보라 한다...장일남의 <기다리는 마음> 과 <돌아오라 소렌토로>, 가

이태리 땅에 퍼진다.

관장과 그 부인이 오랜만에 향수를 달랬다며 계속 앙코르이다.

앙코르 곡으로 김성태의 <이별의 노래>를 불렀다.

<기러기 울어 예는 하늘 구만리 바람이 싸늘 불어

가을은 깊었네....> 그런데 그 노래를 들으며 관장부부가

눈물을 훔치는 게 아닌가?

아차! 이 사람들 고국을 떠나온 지 10여 년이라 했지.

공연히 이 노래를 불렀구나 싶었다.

그 때 이후 나는 <이별의 노래>를 부를 때면 1절은 안 부르고

일반적으로 누구에게나 공감이 갈 사랑의 정조가 어린 2절부터

부른다.거기 관장부부는 정말 잉꼬부부처럼 살갑게 보였다.

내가 답가를 청하자 남편은 당시 유행하던 ‘하수영’의

“젖은 손이 애처로워” 로 시작하는

<아내에게 바치는 노래>를 부르고

이어서 부인은 같은 곡조에

가사만 다른 <지아비에게 바치는 노래>를 부른다.

남편의 손을 꼬옥 붙잡은 채...비가 오나 눈이 오나 한결같이 가정을 위해

애쓰시는 당신은 우리에겐 하늘이라오.

이 사랑이 꿈이라면 영원토록 깨우지 마소서

이 행복이 꿈이라면 나는 깨어나지 않으리라

나도 다시 태어나면 당신만을 사랑할레요그때나 이때나 우둔하기 짝이 없는 나는

“이런 노래도 하수영의 노래에 2절로 붙어 있었어요?”라고

물었고 그게 그 관장부인이 <아내에게 바치는 노래> 곡조에

노랫말만 자기가 새로 지어 붙인 거라는 말을 듣고는

그 가사를 알려 달라 해서 적어놓았다.

헌데 까마득히 잊었던 그 가사를 적어놓았던

종이쪼가리가 거의 30년이 지난 최근

지나간 사진들을 정리하는 중에 거기 낡은 봉투에서

누렇게 색갈이 변한 채 나오는 게 아닌가?

그래서 여기에 세상구경을 시켜준다.어쨌든 난 있는 밑천 없는 밑천, 진짜 실력 가짜실력

다 동원해서 이태리에 살면서 고국을 그리워하는 그들 부부에게

신나는 저녁을 듬뿍 안겨주었고 우리 일행도 오랜만에 자르르한

쌀밥에 칼칼한 김치, 고추장, 쌈 등 입맛 돋우는 음식과

이태리 고급 와인으로 밤을 하얗게 지새웠다.

문제는 다음날부터 난 잠간씩 졸지도 못하고

버스여행에 차출된 노래전담가수가 되었고

남들보다 곱절은 피로한 여행이 시작된 것이다.007영화에 멋있게 나오는 수상도시 베니스는

사실 여름의 뜨겁고 습한 공기와 함께

생활하수 등 오수(汚水)냄새로 저녁에는

잠을 한숨도 잘 수가 없었다.

낮에 우리는 상당히 큰 야외 음식점에서 식사를 한다.

이태리 사람들도 점심시간에 술등을 많이 마시지만

우리일행은 이태리 사람 저리 가라 할 정도로

정말 무진장 마시고 먹어댔다.

거기서 나는 술 취한 넘 부푼 배짱으로 <오 솔 레 미오>를

열창한다. 마침 저 앞에 부부싸움을

몹시 심하게 하던 외국인 부부가 있었다.

1cm는 족히 될 부인의 손톱이 막 남편의 얼굴을

그어버리려던 순간이었다. 내가 노래를 부르기 시작하자

갑자기 그 둘은 정지된 화면이 되었고

내 노래가 끝나자 그 둘은 누가 더 열심히

박수치나 시합이라도 하듯이

거의 광적으로 앙코르를 외치고

박수를 치면서 방금 前까지

자기들이 싸우고 있었다는 것도 잊고

사이좋은 부부로 돌아가 있었다.

앙코르까지 끝내고 잠시 가로등에 기대어

쉬는 나에게 인형처럼 예쁜 少女와 그 엄마가

내 옆에 슬금슬금 거의 몸을 붙여 선다.

저쪽의 아버지에게 “치즈”하며 사진을 어서 찍으란다.

조금은 수줍음을 타는지 아니면

워낙 내 인상이 시커멓고 겁나게 생겼는지

방금 자기네를 감동시킨 동양의 루자똥 가수와

자기들 마음대로 기념사진을 찍는 귀여운 모습이었다.

음식점 주인은 사인이 잔뜩 담긴 크고 두꺼운 사인첩을

갖고 와서 내게 사인을 하란다.Sahng Wook Yong from KOREA...

나는 신나게 사인했고...“자그마치 200 만 원 이상 되는

식대(食代)를 치르는 내게는 사인해달라는 말없이

노래 두 곡 부른 용 사장에게만 사인해 달래네. 짜식들...”

질투어린 단장의 푸념이었다.

헌데 그 때만 해도 단체여행에 뭉쳐 다니는 데다

미처 모른 탓이지만 산 마르코 광장에 있는,

괴테, 스탕달, 바그너, 러스킨, 릴케, 하이네, 니체 등이

다녀갔다는 Cafe Florian에 가서 느긋하게

한 잔의 커피 향(香)에 빠지지 못한 것은 너무 아쉽다.

다시 카프리 섬을 찾아갔다.

조각배에 한사람씩 태우고 동굴로 들어간다.

거기서 이태리 뱃사공은<산타 루치아>를 멋있게 뽑는다.

조명으로 온갖 현란한 색이 산란되는 동굴은

공명이 잘되어 소리가 그럴 듯했다.

내가 가만있을 수 있나,

이태리노래라고 이태리 사람만이 부르라는 법이 있더냐?“베니치아 라지레 발 게타미아 산타루치아 ......”

쭈~욱 뽑아대니 뱃사공 눈이 동그래지며

나보고 계속 부르란다.

“원더풀, 원더풀...” 하면서......2 : <cherry boy>

당시 여러 가지로 마음고생을 하던 나는 마치 양녕대군이나

된 듯이 이런 저런 핑계를 갖다 대고 술집을 편력했다.

직원 단합 대회한다고, 누구생일 축하한다고, 식으로

나는 낮보다도 저녁에 더 많이 바빴다.

트위스트 金 의 동생뻘인 체리보이를 만나고

당시 세계권투 챔피언 ‘김환진’ 과 어울려

팔씨름하던 시절이 그림으로 떠오른다.

나는 체리보이스타일은 아니었는데

분위기에 젖어 체리보이가

이 술집에서 노래 끝나고 다른 술집으로 떠나면,

체리보이랑 함께 택시타고 가서 또 박수치고

좌우간 술, 쇼, 노래에 푹 쩔었던 시절이었다.3 : <때로는 건달이 부러워>

명동의 어느 맥주홀에 열심히 다녔다.

헝가리 무곡 5번 중 <로망스> 가

내가 그 집에 출근부 도장을 찍었다는 신호였다.

당시 kBS의 유명한 바이올리니스트였던

<김동석> 과 동기동창이었던 그 아저씨는

내가 나타나면 인사로 그 곡을 연주했다.

6개월을 열심히 출근했던 나는 어느 날

아저씨와 업무시간 전에 만나

독창곡을 연습해놓고 며칠 후 슬며시

아저씨가 “손님 중 누구 나오셔서

한 곡 불러보세요” 말하면

내가 자연스럽게 무대에 오르는 식으로

얼개를 짜놓고 D-day를 기다렸다.

그런데 내 속셈(?) 을 마침 주워들은

영등포 어깨가 전날 그 맥주홀에서

여자 둘을 내게 데리고 와서

덕소 강변에서 수영복바람으로

신나게 놀아대는 통에

나는 그 맥주홀에 가는 발걸음을 마감한다.“아직 무슨 얘기인줄 모르겠다고?”

“젖 더 먹고 와야 할 학생이 있네요.ㅎㅎㅎ...”4 : <어릿광대 `마리오 란자,>

살다가 참 피할 수 없는 이상한 운명의 기로에 섰던

내 인생의 한 시점에서

2 년 간 나는 물에 빠진 넘 지푸라기라도 붙잡는 심정으로

막판에 함께 얽힌 동업자 金사장의 묘한 생활패턴의 수렁에 빠져

1년 365 일 중 350 일 정도를

하루 최소 2~3곳 술집으로 내던져진다.

밤 1~2 시쯤 술에 젖을 대로 젖은 몸으로

기진맥진 귀가하여 다시 새벽 7시에는 어김없이

집 대문을 나서는 나날의 연속이었다.

하지만 작취미성(昨醉未醒)의 그 몸으로도

100 km 넘는 출근길에 늦은 적은 한 번도 없었다.

그리곤 다시 매일 저녁 술집에 갔고 거기서 나는 늘 끌려 나가

노래하는 ‘마리오 란자’가 된다.

어느 날은 내 노래에 뿅 간(?) 어떤 힘 좋은 취객의

한도 끝도 없는 강제성 앙코르로

무대에서 내려오지도 못하고......

‘김 승옥 ’의 소설 <무진기행>에서

음대 성악과를 나온 작부에게

굳이 뽕짝을 부르게 해놓고

부르는 자나 듣는 자나 서로 망가지는

인간군상에 자위하던

그런 분위기도 한 몫 하던 그때

나는 일부러

‘문필녀’(=‘문주란’) 의 <이슬비>를 主로 불렀다.그렇게 난 가슴속 흘러내리는 빗물에 울고,

쏟아지는 혈천(血川)에 슬픈 샤워를 했다.0O1-Bohemian 쓰다

기러기 울어예는 하늘 구만리

바람이 싸늘불어 가을은 깊었네

아아 아아 너도 가고 나도 가야지

한낮이 끝나면 밤이 오듯이

우리에 사랑도 저물었네

아아 아아 너도 가고 나도 가야지

산촌에 눈이 쌓인 어느날 밤에

촛불을 밝혀두고 홀로 울리라

아아 아아 너도 가고 나도 가야지

<카페 중창(重昌)발원문(發願文)

여기 516 카페는 앞문 뒷문 구별도 없는 원형,

아니 형체도 없는 노천 광장입니다. 사실 방 이름도 편의상

붙인 이름이고, 허울뿐이지만 카페長이라는 小人 또한

늘 혼자 제 멋대로 떠돌아다니는 집시인 보헤미안이기에

딱히 회원이라기보다는 주인도 손님도 따로 없는,

자유롭게 드나드는 출입자만 있습니다.

따라서 회원조직이라는 굴레도, 울타리도, 정기모임도,

연례행사나 미팅도 없습니다.

그저 어느 분이든지 가벼운 기분으로 들러 한 글자 낙서를

남겨주시어 더 넓고 다양한 대화를 나눌 수 있는 자리가

되길 바라는 욕심을 가져봅니다.

이제는 해원(解寃)의 시간.

우리 모두가 태생(胎生)적으로 갖고 있을지도 모르는 편견과

私的이거나 公的인, 모든 오해와 은원(恩怨)의 분별(分別)을 놓고

너와 내가 없이 그저 눈을 모두어

저 하늘의 별을 보고 입을 열어 노래를 부릅시다.

그렇게 모두의 가슴에 순수한 공명(共鳴)을 울려봅시다.

중장년기에 쓰셨다구요?

지금은 노년기세요????

제가 보기엔 지금이 초장년기이신것 같은데.........

배를 타고 "싼타루치아"를 부르셨다니, 저도 생각나는 일이 있어요.

한 2년전인것 같네요~~

항국에서 온 친구를 데리고 여기 친구들 몇명이서 라스베가스에 있는

베네쉬안호텔에 간 적이 있는데, 거기서 곤도라를 타고 인공 레이크를 한 바퀴돌면서

"싼타루치아"를 아주 엉성하게 부를길래,

"넌 좀 잠간 쉬어라! 내가 니 쟙을 대신 해 줄게!"하고는 호텔이 떠나가라하고

"싼타루치아"를 불러서 많은 사람들로부터 박수를 받았답니다.

노래를 잘 해서라기보담 그런데서 그렇게 노래를 부를 수 있는 깡다구가 있는거죠~~~

오라버니를 오랫만에 뵈니 참 반갑습네다.

이태리 여행문을 아주 재미있게 읽었습니다.

요즘 건강은 어떠신지요???

많이 바쁘시고 피곤하셨지요????

이 하루꼬도 꼭 한번 한국에 가서 오라버니와 함께 노래도 부르고

여기저기 실컷 돌아다니고 싶습니다.

요즘은 말을 좀 아끼고 있어요.

힘을 좀 저장해 놓으려고요~~~~

기러기 울어예는(이별의 노래)는 제가 한국가곡 중에서 제일 좋아하는 노래지요.

어째 백남옥씨가 노래에 힘이 없네요. 좀 나이가 들어서 부르신건가 보죠??

저도 요즘 노래 부르려면 힘이 없어요~~~ 에고~~~~~~~

용상욱님, 오랫동안 못 뵈어서 궁금했었답니다.

음악과 글과 사진이 어우러진 완벽한 작품을 만들어서 올리시려니

그리도 긴 시간이 걸렸던 걸까요?

이제 건강하시지요?

늘 평안하셔서 글과 음악으로 인일을 다양하게 꾸며주시면 좋겠습니다.

글 읽으면서 장면 장면 떠올리며 웃음 지었습니다.

김춘자 선배님과 용상욱님이 부르는

'싼타루치아'와 '이별의 노래'를 듣는 날도 올까요?

다정한 돈키호테님 오랜만에 인사드립니다.

좋은 음악과 함께 옛 이야기를 엮어주시니 잘 감상하고 즐겼습니다.

춘자후배도 잘 지내죠?

우리 모두 공통점이 있다면 노래를 사랑한다는 것이네요.

나도 기분만 나면 시도 때도 가리지 않고 불러대는 이상한 버릇이 있었는데...

그래서 쏭 버드 라고 불러주는 사람도 있었는데 ㅎㅎㅎ

저야 멋진 노래는 못하지만요...

다 지나간 일인것 같아요.

지금은 옛날처럼 그리 못하지요.

춘자후배도 힘이 없어진다니.. 그게 정상인지 에고....

글을 읽어 내려가며

"이 분은 누구 일까?"하는 궁금증이 더해 갑니다.

합리적으로 사고할 줄 아는 능력 (실은 여자들은 이 부분에 약하지요)

거침없는 필력

거기에 술과 여자와 노래에

방랑벽까지..........

설마 발랑시인 김삿갓은 아니시지요?

덕분에

오늘 하루가 활기차게 시작될 것 같은 예감이 드네요.

그런데

이렇게 완벽하게 올리려면

자주는 못 올리실 것 같아 걱정이 앞섭니다

용상욱님을

영원한

우리 "인일"의 오빠라고

감히 불러도 되겠지요?

여러분이 다녀가셨군요.

반갑고 감사합니다.

에스더!

불과 2년 전에 라스베가스에서 산타루치아를 뽑아댔다고요?

나야 벌써 30 년 전의 일이고 그 때는 이태리 와인에 잔뜩 취해서

배짱까지 취한 탓으로 그 수많은 외국인 들 앞에서 질러댔지만...

허기야 사람의 갖고 있는 특성 중 가장 변화의 속도가 더딘 것이

목소리라 하니 아직은 나도 저 백남옥의 노래가 답답하게 느껴질 정도로

우렁차게 질러댈 수는 있어요. 저 <이별의 노래>는 대학교 2학년 때

갑자기 나타난 선배가 자기네 미팅에 인원이 2명 부족하다고

급조한 멤버로 끌려가서 그 선배의 넓은 정원 잔디밭에서 힘차게 뽑아대니

마침 그 건너 저 편에서 전신주에 올라 공사를 하던 기술자가

앙코르를 외치던 그 날이 떠오르는군요.

어차피 에스더나 나나 프로는 아니니까 언제 기회 되면

우리 함께 목소리를 맞추어봅시다.

요즘 말까지 아끼고 힘을 비축하고 있는 하루꼬에 비해

술 좋아하고 자주 기침에 Knock down되는 내가 많이 불리하겠네요. ㅎㅎㅎ.

김영주 님!

항상 헌신적으로 시간과 몸 아끼지 않고 인일 동창회와 홈피발전을 위해서

불철주야 애쓰는 모습이 인일 前現직 임직원들의 아름다운 전통인 듯싶습니다.

더구나 영주님은 아직 현직에 계시면서 야심(夜深)한 시각까지

여기저기 거의 모든 글들을 찾아다니며 인사하고 바로잡아주고

댓글들을 달아주는 노력이 눈에 보여 참 감동하고 있습니다.

그리고 별로 글답지 않은 싱거운 제 글을 완벽하게 만드느라고 늦었냐하시니

사뭇 부끄럽습니다. 아직 저는 몸이 좀 완전치 못합니다.

젊어서 겪는 기침과 나이 들어, 맞는 기침이 그 강도가 다르군요.

그리고 <잎 물방울, 소나무 , 산딸기, 그리고 목련가지>라 제목이 달린

사진들도 장미원에서 촬영한 것인가요? 구도가 참 좋습니다.

여러 가지로 홈피가 점점 편리해지고 한 눈에 들어오는 것도 참 좋고요.

부족하지만 가끔 저도 노력하겠습니다. 늘 건강하세요.

아 참 제 글의 본문을 가운데로 위치변경을 해주셨더군요.

훨씬 덜 답답합니다. 감사합니다.

피닉스의 옥사나 님!

Oxana님의 또 다른 별호가 Song Bird로군요.

최고로 기분이 좋으면 끊임없이 찬양을 부르는 것이 평생의 버릇이시라고요?

정말 은혜에 충만한 그 기분 알듯 싶습니다.

옥사나 님이 <돌들도 그 광대한 조물주를 찬양할 진대

어찌 입 달린 사람이 잠잠할 수 있겠나?!> 라 할 정도이고

공인(公認)된 세계 첫 번째 가보고 싶은 자연경관인 그랜드 캐니언을

벌써 3번이나 가보셨다고요? 그리고 3번을 가니 비로소 그 곳의 아름다움을

진실로 알게 되더라는 말씀! 그 좋은 곳을 난 한 번도 못 가보았고

앞으로도 별로 갈 것 같지 않으니... 사뭇 아쉽군요. 늘 건강하세요.

언제고 그리 멀지 않은 때에 에스더 아우와 제가 교창(交唱)하여

들려드릴 날이 올 것을 저도 기대해봅니다. 늘 건강하십시오.

도산학 님!

성(姓)뿐만 아니라 이름 자체도 참 특이하고 격조가 느껴져서

님의 발자취와 그림자를 얼핏얼핏 따라 다녀보았습니다.

님은 참 굳건하고 늘 격조를 잃지 않고 곱고 잔잔한 글 가끔 올려주시더군요.

님이야말로 항상 긍정적이고 합리적이시고 고운 성품이 느껴집니다...

짧거나 길거나 늘 짜임새 있고 문향(文香) 묻어나는 글들

계속 볼 수 있기를 기대합니다.

제가 지금 무지하게 신경질이 났거든요?

댓글을 쓰는 중 갑자기 글이 날라가버렸어요. 세번씩이나..........

너무 신경질나서 나중에 쓸게요.

좀 뭐라고 근사하게 글 좀 써 보려면 꼭 이런다니깐요~~~~~~

영주씨!!!

이거 왜 이러는거예요?????

진짜 쏙 쌍한다.

인선언니가 쓰신 "그랜드캐년"을 일고 댓글을 달았는데 잘 올라가길래

다시 도전해 보려고 왔지요~~

제가 꼭 한국에 한번 가려고 해요.

용상오라버니의 목소리가 더 쇠해지기전에........

제가 간곡히 부탁드리는 것은

약주 좀 아니 많이 즐이시고, 혹 흡연도 하신다면 그건 완전하게 끊어버리세요~~

아직 소리를 내어 노래 할 수 있을때, 찬양도 많이 하시고 노래 많이 하세요.

어제 저녁에 한국 CTS(기독교 YV방송)에서 패티킴이 하는 찬송가 "내 영혼이 은총입어"를 들었는데

정말 패티킴은 노래를 부를 줄 아는 가수더라구요~~

정말 아주 감명 깊게 우리 남편과 함께 그 노래를 들었답니다

하나님께서 목소리를 남다르,게 주신것은 하나님을 찬양하라고 주신것인데

늘 찬양하시길 부탁드립니다.

찬양하면 건강해 지거든요????

언젠가 만나면 진지하게 드리고 싳은 말씀이 있답니다.

영주씨!

아까 내가 신경질낸 것은 나 혼자 낸것이야~~~

늘 고맙게 생각하지, 영주씨에게......

그런 일이 제게는 안 일어나는 것을 보면 프로그램 상의 문제는 아닌 거 같아요.

제 생각에는 글 쓰는 시간이 좀 길어졌는데 그 동안 인터넷 연결 상태가 안 좋았던 거 아닐까 싶어요.

대비책은 일단 글 내용이 좀 길어지고 쓰는 시간이 오래 걸릴 때는

쓴 데까지 복사를 해놓는 게 안심이 돼요.

한참 썼다 싶을 때 Ctrl과 A를 동시에 누르시고(그러면 쓰던 곳의 모든 글씨가 블럭으로 씌워져서 선택되어질 거예요)

이번엔 Ctrl과 C를 동시에 누르셔요. (그러면 복사가 된 거예요.)

그리고 계속 쓰는 거죠. 다 써서 올리는데 만약에 날아가 버린다면 그 때

다시 커서를 대고 Ctrl과 V를 동시에 누르세요. (아까 복사된 글이 붙여져서 뜰 거예요.)

그렇게 하면 날아간 글을 다시 잡아올 수 있으니 문제 없지요.

또 혹시 글을 쓰시다가 영어로 바뀌어서 한글로 돌아오지 않으면

커서를 저 위의 주소 창에 대고 클릭을 한 번 하고

다시 돌아와서 쓰시면 한글로 얌전하게 돌아와 있을 거예요.

선배님, 다시 해보세요. 용상욱님이 기다리셔요.

앗, 어느 틈에 다시 쓰셨네.

동시에 글을 쓰고 있었던 거 같아요.

선배님, 저 이제 자러 들어가요.

선배님은 하루가 시작되고 있지요? 아 한참 되었겠네요.

오늘 하루도 행복하세요

제발 좀 수면시간을 적당히 취하시길.... Early Bird가 더 좋다 나쁘다 하는 얘기가 아닙니다.

수면시간은 아무리 단잠을 자던 보나파르트 나폴레옹이라는 사람 예화가 있지만

그래도 어느 정도 즉 6~7 시간은 자야 길게 봐서 건강에 좋답니다.

저도 이번에 된통 홍역을 치르는 것이 여러 날 계속 잠을 제대로 자지 못한 게 결정적 원인이거든요.

에스더 !

걱정해주는 대로 나도 술을 끊어야 하는 데... 목소리 뿐 아니라 내 건강을 위해서라도...

사실 솔직히 말하면 목소리는 요즈음 많이 쇠했어요. 여기 내가 쓰는 글들은 다소 흥미 있게 하려고

억지로 잘난 척 하는 방법을 택해서 쓰는 것이므로 계속 박수와 앙코르 받은 것처럼 치장을 하는 것일 뿐

사실 거의 다 한참 오래 지난 과거의 일이잖아요. 모르죠. 혹 내가 기침이나 콧병 등 지병을 고치면

목소리가 어느 정도 부활할 지... 마이크 없이 그냥 생음악으로 불렀지만

이번에 내 노래 들은 두 분 얘기 들으면 많이 실망하고 문제점이 많다는 얘기 했다는 것을 알게 될 거에요.

아! 나도 옛날에는 전혀 마이크 없이 독창도 하고 그랬는데...

이제는 나도 마이크를 찾게 되고 중간에 자꾸 힘들어 숨찬 호흡 소리를 감추지 못하니...

고마워요.

내가 글을 너무 오래 썼었느ㄴ것 같아요.

꼭 폼 잡고 글을 좀 오래 스려면 그런 일이 일어나더라구요~~

"말이 너무 많다! 들어가라, 오버!!"그러는것 같아요.

제가 이번 7월에 이태리를 가는데 아주 중요한 정보를

주셨어요.

영국에 있는 딸아이가 밀라노로 와 합류한답니다.

카프리섬이 정말 아름답군요.

선배님이 두루 섭렵한 곳에

제가 서렵니다.

많은 것을 참고하겠습니다.

멋진 음악 감사드린답니다.

행복하세요.

따님과 반가운 해후를 하시겠군요

저의 여행담은 이미 너무 오래 된 얘기라 별 도움이 되지 못할 듯싶네요.

그래도 베드로 성당, 지하 기도처, 트레비 분수, 스페인 광장,

폼페이, 원형극장, 등 두루 보시겠네요.

다른 무엇보다도 작으마하지만 카페 Florian과 두오모 성당에

서 계신 용혁님의 모습을 기대해봅니다.

그리고 먼저 <덕정산 뻐꾸기 울고>에서

그 보물 상자 뒷얘기가 이 속물은 무척 궁금했는데...

그런데 잘못 찾아오신 건 아닌지?

여긴 봉숭아 식당이 아닌 데...

어느 메뉴를 대령할까요?ㅎㅎㅎ

마음이 허하신 듯싶군요.

그럴 땐 스케줄 접어버리고

혼자라도 어디든 애마를 끌고 달리세요.

에스더! 언젠가 유시비욜링의 노래를 듣고 싶다 했지요.

나도 맨 처음 외국 성악곡에 눈 뜨던 중학생 시절 제일 자주 듣던

도니제티 오페라 <사랑의 묘약> 중 <남몰래 흘리는 눈물>을

바로 이 사람의 노래로 늘 들었지요.

유시비욜링이 5곡을 부르고 도밍고가 1곡을 부르네요.

유시비욜링의 <공주는 잠 못 이루고>도 정말 열창이네요.

벨칸토 창법의 대가라 그저 곱게만 부르는 줄 알았더니 엄청 힘차고 길게 뻗어나가네요.

정말 너무너무 고마워요~~

유시비올린의 정통Belcanto창법의 노래들을 듣게 해 주시니~~~~

어쩜 그렇게 티없이 깨끗하고 순수한 목소리를 가졌는지 너무 황홀하게

우리 남편과 함께 보고 들었습니다.

정말 너무 감사합니다.

어제는 쌘프란시스코에서 온 친구와 함께 몇친구들이 레돈도비취에 가서

저녁을 맛있게 먹고, 칵테일이라도 한잔씩 하자구 생전 가 보지 못했던 live music이 있는

Bar인지 club인지 좌우간 조그마한 댄싱홀이 있는 아주 재미있는 집이었어요.

우리 나이또래의 미국 아주머니들과 아저씨내지는 할아버지들이 춤들을 추는데,

보는것만으로도 너무 재미있었어요.

정말 오랫만에 만난 친구인데 서로 늙어진 모습을 보며, "너 정말 하나도 안 변했다.!"라고 살짝구리

거짖말을 하며 재잘거리고, 웃으며, 재미있게 놀다 밤 늦게 돌아왔답니다.

우리 서로 할머니가 되어있는데, 서로를 바라보며 우린 엣날 단발머리의 친구들과 얘기하고 있었어요.

아 참< 너무 말이 많으면 글이 날라가죠? 이만 총총.(호문언니의 버젼)

프랑스 파리에 울려 퍼진 눈물의 사부곡 / '아베마리아'

이탈리아의 베르디 극장에서 “리골레토”의 질다 역으로

국제 무대에 데뷔한지 20주년을 맞이하여 열린

프랑스 파리 샤틀레 극장에서의 독창회.

이 독창회가 더욱 특별했던 것은 공연일이 그녀의 부친 장례식

당일이었기 때문. 티켓은 매진 되었고,

TV 방영 및 DVD를 위한 녹화가 예정되어 있어 공연을

취소하기에 곤란한 상황에 놓인 그녀는 부친의 장례식이 있는 그 시간,

그 어느 때보다도 아름다운 고음의 목소리로 노래를 모두 부른 후...

앙코르 곡으로 돌아가신 아버지를 위해 슈베르트의 ‘아베 마리아’를

부르기전 “지금 서울에서는 아버지의 장례식이 열리고 있습니다.

제가 여러분 앞에서 노래를 하는 것이 옳은 일인지 잘 모르겠네요.

아버지도 제 노래를 잘 듣고 계시리라 믿습니다.” 라고 심경을 토로 했다.

이 노래가 끝난 후 청중들은 모두 일어나 10여 분 동안 기립박수를

보내며 그녀를 위로했다.

유시비욜링의 노래 철웅장로님과 잘 들었다니 내 맘도 흐뭇합니다.

전에 파바로티의 아베마리아가 잘 안 들렸다니 조수미 씨의 노래로 다시 들어봐요.

아직 몸이 온전치는 못하지만 오늘밖에 시간도 없을 듯해서 좀 무리하여

오랜만에 늙은 백마 갈기 세우고 달렸죠.

요즘 에코 드라이브가 유행이긴 하지만

좀 밟아댔더니 가슴이 뚫리더군요.

친구와 방에서 뒹굴대며 이런저런 애기 나누니 더욱 개운해지더군요.

친구가 정성껏 딴 참쑥으로 반죽해 준 쑥갠떡을

두고두고 쪄서 먹을 때마다 마음의 커튼을 활짝 열어젖힐랍니다..

<고해성사>

서로 늙어진 모습을 보며 “ 너 정말 하나도 변하지 않았구나.” 라고 살짝 구리 거짓말을 하며

단발머리 옛날로 돌아가 재잘대며 즐거운 한 때를 보냈다는 에스더의 말 참 마음에 닿는 얘기입니다.

안 변했을 리가 있겠어요. 그렇게 말하며 서로가 상대방에게도 그런 말 해주기 기대하며

옛날로 돌아가고픈 마음일 테죠. 마찬가지로 우리 남자들도 그래요.

지난 6월 14일 친구 여식(女息) 혼인식에 갔다가 내 진짜 실체를 몰라도 너무 모르는 옛 친구 만나

전혀 기대하지도 않던 과분한 찬사 들으니 나 역시도 황당해 해야 함에도 불구하고

우선 기분은 천정(天井)부지(不知)더군요.

그 자리에는 원래 내가 친구 등 경조사 등에 평생 거의 얼굴을 내밀지 않는 탓에

40여년, 혹은 30년, 20년 만에 만난 동창들이 많더군요.

거기 나처럼 인중제고를 6년 FULL로 다니지 않은 한 동창 J에게

C : “이 친구 옛날에 끝내주었지. 고 1때 전교생 모인 강당에서 독창도 했었지.

송창식이 중3 때 <돌아오라 소렌토로> 라는 곡을 갖고

노래경연대회 나가서 경기도에서 2등 했는데 이 친구가 나갔으면 1등은 따 논 당상이었을 거야.”

나 : “야 무슨 그리 과분한 구라를... 아 참 우리 음악선생님, 그 테너였던 분 성함이 뭐였지?”

C : “아 그 분! 그 분이 무슨 테너냐? 너에 비하면 그 분은 바리톤이지.”

J : “그래? 야 너 대단했구나.”

난 이쯤에서 그 터무니없는 찬사를 그냥 즐기고 있었다.

다시 C : “지금도 너 옛날 학창시절처럼 뽑아댈 수 있냐?”

이 때 쯤 나는 자수한다. “무스~ㄴ! 야 40여년 술에 찌들고

목에 가장 치명적인 기침에 찌들었는데 어림도 없지

지금도 이렇게 손수건으로는 모자라 아예 수건 들고 나오는 기침 막고

흐르는 땀 닦느라고 정신없는 꼬락서니 봐라.”

아! 그 때 C의 무지 실망하던 눈빛이라니...

그래요. 모두 다 지나간 일이지요. 물론 그것도 그 어느 누가

“내가 그 때 30 년, 40 년 전에 봤어? 쌩구라를 치는 줄 어떻게 알아!” 하던 말처럼

마치 내가 과거에는 노래를 깨나 좀 불렀던 것처럼 허풍을 떨고 있지만

그건 다 여기 홈피에 잠시라도 곁불이라도 쪼이려는 흑심(黑心)에 떨어대는 허풍이고 거짓뿌리죠.

“나 그저 보통이었다.” 하면 글이 영 재미없잖아요.

과거나 미래가 무슨 소용이 있어요?

지금 여기 현재가 중요하죠. 선(禪)에서는 Now & Here만을 강조하죠.

그러나 자식농사를 제대로 지었나, 뭐 하나 이루어 논 게 있나, 제대로 철저하게 할 줄 알고

잘 하는 게 하나라도 있나? 인 나로서는 그럴 수밖에 없었던 점, 참으로 순수한 영혼의 에스더에게

계속 너무 미안한 마음 들어 고백하는 겁니다. 하지만 난 나중에 들어야겠어요. 에스더의 노래는...

모두모두 안녕..

호문언니는 아직 여독이 안 풀리셨나요??

등장을 안 하시네..

이곳 주인장은 여러면에서

박식하여~~

모든 분들에게 즐거움을 주시는군요.

저도 눈과 귀를 즐겁게 하고 물러 갑니다. 바이바이~~~

성자 말데로 여기에 댓글을 단분들 모두 안녕! 또 다시 모다 보고잡다 그림이였던 그 순간들 말이야

성자후배 ! 사진도 올려주어 고맙고 불러주어서도 고맙고 아니였으면 좀 나오는데 시간이 걸렸을것이야

은인자중이랄까 거기에다 오자마자 한국으로 인터뷰 갈 어느 청년을 한국어 갈치느라고 바쁘기도하고 등등

네 이맬 주소를 올려줄수 있는지 ?

글구 상욱씨 여전 하시군요 끓어 오르는 정렬! 아직 다 하지 못했군요

그런데 저도 닉 네임을 하나 드려야겠군요 남 달리 곱슬 머리가 일품이군요

꼭 베토벤 곱슬머리 같다고 느꼈으니까요 우리집 마루에 서 있는 베토벤 조각상 말입니다

헌디 그 베토벤님의 "창"을 못들었기에 아쉼속에 가끔 분을 삼키고 있습니다 ㅎㅎㅎ

아니 한달여 널널한 시간과 열열한 펜이라고 자칭하면서도 말입니다

요즘 하루꼬가 이 내대신 빠져부렸구먼유 총총

보통 월요일은 좀 한가한데, 오늘은 가게에 나오니 손님이 세분이나 날 기다리고 있어

아침부터 엄청 바빠답니다.

이제서야, 들어와 오라버니에게 문안인사 드립니다.

성자언니와 호문언니도 다녀가셨군요?

조수미의 노래를 들으려니 버퍼링하느라 자꾸 끊어졌다 연결되어 좀 신경질이 나지만

조수미의 그 슬픈 표정이 아버지가 돌아가셨는데, 장례식에도 못 가고, 정말 얼마나 마음이 슬펐을까요???

노래를 들으며 저도 함께 울고있어요.

이번 토요일 오후에 우리 교인이 결혼을 하는데, 절더러 축가를 부탁해서

사양했어요.

3년전부터 자기네 결혼식에 꼭 축가를 불러달라고 부탁했었는데

3년동안 내 목소리가 늙어버려서, 도저히 자신이 없어서 젊은 사람에게 부탁하라고 했지요.

대신에 제가 피로연에 MC를 해 주기로 했지요.

나이 60을 바라보는 노인네가 결혼식 피로연에 사회 보는것 보셨어요??ㅎㅎㅎㅎㅎ

그런데, 이 에스더가 정말 잘 할거예요~~~~

어제 밤새도록 프로그램을 짜다 잠을 잤더니 꿈을 다 꾸었어요~~~

잘 해야할터인데......

여기저기 문화香이 나는 곳이면 부지런히 다니면서

그 문화를 흠향하시느라고 바쁘시죠?

요즘 평생 교육란에는 성자화백이 고군분투하시고...

오페라 펼쳐지는 자리에서 만나 볼 수 있겠네요.

호문 선배! 지칠 줄 모르는 송에리사! (탁구치던 이에리사)

그날 태안 오인숙 시인의 집에서 30 년도 더 지나 처음 잡아본 탁구 뱃!

몸은 둔하고 공은 감각적으로 반동하지 않고...

아마 내 기억에는 요즘 사이즈가 커진 공이 아니었었죠?

오인숙 시인의 피아노 반주에 맞추어 노래 몇 곡을 합창하던 모습,

아무도 없어 우리가 전세 얻은 것같던 신두리,

모래사장 색깔은 아직 완전히 돌아오지 않아서 가슴 아팠지만

그래도 여전히 아름다운 그 해변을 거닐던 그 때 영상이 떠오르네요.

노래요? 선배는 듣기만 한다고요? 그러면 앞으로도 못 들어요.

잘 해야 맛이 아니니 한 곡 정도는 부르셔야 이 베토벤도 부르죠.

나 혼자 부르면 내가 재훈이처럼 무대에 서는 사람도 아닌 데...

하여튼 이제 좀 조금씩 시간과 마음의 여유를 찾으시는 듯싶어 반갑습니다.

그 한국어 가르치는 청년은 아드님?

에스더! 왜 축가는 하지 않고...

에스더는 나처럼 기침같은 너저분한 것에 찌들지는 않았잖아요?

물론 MC솜씨는 가히 프로급이고 그 준비하는 열정과

기울이는 정성 또한 헌신적이라는 얘기는 여러 번 들었어요.

저 위 조수미 노래는 버퍼링이 계속 잘 연결이 안 되는군요.

하지만 참 감동적인 얘기에요.

아버지를 기리며 가슴속 빗물 흘리며 불렀을 그 심정! 나도 한참 먹먹했어요.

나도 본격적으로 내 몸을 근본적으로

대 수술해나가려 했는데 어머니가 먼저 좀 급하시네요.

두어 달 나도 좀 많이 바쁠 듯싶어요.

늘 건강들 하세요. 모두 모두...

|

호문언니~!

다녀 가셨네요.

1막에서 2막으로 가니,맥이끈긴 느낌.....

멜주소 ksun438@naver.com

건강하게 활동하시는

언니의 모습이 눈에 선합니다.

춘자후배~!

워낙 카리스마가 있고,

청중을 이끄는 매력이 넘치니...

걱정은 금물 이예요.....알았죠?

상욱님~!

음악 잘듣고 있습니다.

며칠에 나누어서 듣겠습니다.이만.....

초록과 꽃분홍, 새색씨 색깔.

괜찮은데요.

맥이 끊긴 느낌, 정말 그렇긴 해요.

그래도 무거워서 같이 못 가요.

김성자 선배님,

4기 문 열고 밖으로도 나오시니 참 좋아요.

전 지금부터 음악 감상으로 들어가렵니다.

너무너무 이쁘고 아름다워요!!!

조 위의 그린칼라의 TV같이 생긴것, 조 속에 너무 이쁜곷들과 이쁜 호속가도 있네요.

저는 4번에 들어있는 호숫가가 제일 맘에 들어요.

호숫가옆에 이쁜 꽃길을 걸으며 이쁘게 노래부르고 싶네요~~~~

용상오라버니!

얼마나 많은 시간을 들여 이렇게 이ㅃ느것을 올리셨나요?

너무 고맙습니다.

이젠 좀 쉬세요.

수술날자도 이제 얼만 남지 않았을것 같은데..........

성자언니!

이 후배에게 용기를 주시니 너무 감사합니다.

잘 할 수 있도록 기도해 주세요.

늘 수고하는 우리 귀한 후배 김영주씨에게고 고마운 마음 보냅니다.

역시 여성의 손길이 닿으니 방이 화사해지네요. 감사합니다.

늘 매사에 긍정적이고 한 템포 기다리고 새로운 환경에 금방 적응하는

적극적인 화백의 그 마음이 길게 남는 메아리처럼 훈훈하게 느껴집니다.

계속 방문해주세요.

김영주 님!

저도 맥이 다소 끊기는 듯 해도 이게 더 좋습니다.

그래야 음악도 정지 후 재생으로 수정하지 않고도 자주 올릴 수도 있고

부팅속도도 늦어지지 않으니까요.

그리고 요즘은 수면 시간을 좀 늘이셨는지?

저도 젊은 시절 잠 자는 시간이 너무 아까워 도통 잠을 안 자려고

기를 써보기도 했지만 조물주가 잠을 자며 인체에 휴식을 취할 시간을 주라고

만들었다는 걸 알고 요즘은 잠을 좀 잡니다.

아드님 혼인식에는 미국에 가시겠네요?

에스더!

늘 반갑고 고마워요.

나는 아직도 여전히 기침을 해대고 있지만

수술은 좀 더 뒤로 미루어야할 것 같아요.

어머니 수술날짜가 먼저 잡혀서...노령이신데 요즘 은근히 걱정되요.

그리고 저 위 그림 나는 2번과 9번이 마음에 들던데

물론 4번도 참 평화로운 가운데 개방적이고 좋으네요.

그건 그렇고 에스더가 왜 축가를 양보했을 까?

그냥 하지. 젊은 이들 노래라고 반드시 좋지만도 않던데...

상욱씨 [베토벤 아자씨 ] 제가 위에 사진이 넘 아름다워 몇점 퍼갑니다 지는 아래에서 6번째가 가장 아름다군요

이러다 베토벤 아자씨 방에 올려도 용서 하세유

글구 올리신 곡중에서 눈이 나리네 말입니다 이내도 그렇케 불렀었는데 1976년도 미국생활이 첨일때 밤에

근처 호수에 나가서 어린이 그네에 앉아 딧따 모국을 향하여 김 추자 같이[믿거나 말거나] 헌디 요즘 완존이다 이잉

모국은 장마철! ㅉㅉㅉ

이곳은 어제도 솜 이불을 덮고 잤는데~

글구 오늘에서야 4 오 인숙 시인 시집을 우송 했습니다

그 시인이 사는저희가 전세 냈던 찿는이 없는 태안 신두리 바닷가는 추억속 작품이라 할수 있군요

그 바닷가도 지금 장마에 수뿌리안노 를 연상케 하겠네요 쓸쓸한 회색모래 말입니다

그런데 여짜옵기는 저를 송 정화라고 함은 탁구를 현 정화같이 잘친다고 칭찬하시것으로 들을까요 ? 총총

역시 학창시절 운동을 하셨다는 말이 허언이 아니더군요.

너무 말라 가냘픈 현정화보다는 사라예보의 히로인 인

이 에리사를 패러디 해서 송 에리사로 불러드려야겠어요.

댁에 탁구장이 설치돼 있다던 것을 그 때서야 실감했죠.

눈이 내리네! 이 곡은 어찌보면 쉽지만 제법 감정을 제대로 살려 부르려면 어려운 곡이죠.

그리고 송 에리사 선배는 차에서 흘러나오는 음악을 아주 작은 소리로 따라 불렀지만

내 예민한 귀가 느낀 바로는 노래도 잘 하시더군요.

그러니 그 <완존>이란 말 좀 그만 하시고 앞으로는 한두 곡 정도 불러보세요.

너무 잘 하려고, 아주 완벽하게 하려고 하니 빼는 거지, 뭘 그리 신경쓰세요?

그냥 불러제키세요. 이제는 목소리가 다 갈라지고 떨어진 누더기 가 된 나도

넉살좋게 불러젖히는 걸 보셨잖아요.

아! 신두리 해변! 그 드넓고 단단한 모래사장! 그날 아쉽게도 바다에 떨어지는 석양은

구름이 훼방놓는 바람에 못 보았지만... 거기 태안은 내가 그리도 좋아하는 배롱꽃(목백일홍)이

몇 십리 길가를 나란히 마중하고... 요즘은 백합꽃 전시회도 있지요.

그래도 북평, 망상, 해변 등 병이 나는 바람에 못 가본 것이 아쉽군요.

비에 옷이 젖거나 볼일 보러 다닐 때 거추장스러운 것은 사실이지만

비 내리는 축축하고 어깨 가득 내려앉은 대지는 가슴을 촉촉하게 해주죠.

아! 참 거기 시애틀은 여름이 가장 좋은 계절이라 하셨지요.

내 생전에 다시 비행기를 타볼 지는 모르나 언제고 가보고 싶은 그 곳...!

어서 그동안 벗어났던 가게의 일상에 익숙해지시고 전처럼 그리 늘 건강하세요.

귀까지 깨끗이 드러낸 짧은 머리의 베토벤 드림.

UNCLE BEETHOVEN!

어제 사정상 거르게 되였군요 우선 시애틀 날씨 요즘 20도에서 솜이불 덮는" 하지"를 맞이 하였습니다

야들은 방학을 했고 찬란한 날씨에 취해 잠 못 이루는 여기 사람들입니다 허니!

내 생전에 다시 비행기를 타볼지 모르나 하는 비관적인 말씀은 거두시고

그 어느날 사모님과 동부인하실 날 있습죠 아!있고 말고요 울집 마루 탁구대 위에 물 침대 깔아 드리고 휘장 쳐 드리겠습니다

헌디 물침대위에서 움직이면 안 되는데 우하하! 움직이고 싶으시다고요? MASTER ROOM 내 드리겠습니다 우탓타!

vip로 모시겠습니다 증말 진심입니다 3주전만 미리 연락 하십시요 허면 춘자가 문 닫고 와서 길 안내 한다고 할것임에 틀림이 없군요

어제도 지도를 보면서 그 뫼실 장소를 쓰다듬어 주며서 아! 살맛나는 세상이구나 기다림이란 이 기쁨 말입니다

오늘 다시 또 들어 오겠습니다 총총

송 에리사 님!

에리사 님과 하루꼬가 둘 다 미국 명이 에스더라 한 기억이 나서 하루꼬는 에스더,

선배는 에리사 님으로 통일하겠습니다. 탁구 칠 때의 폼은 정말 날으는 비호였었으니까요.

나도 강력한 스매싱이나 엄청 휘는 드라이브는 자신 있는 사람인 데 잘 치시더군요.

그런데 주로 누구랑 탁구는 치시는지?

그리고 마루 탁구대 위에 물침대면 황송하죠. 무슨 MASTER ROOM 씩이나...

휘장도 필요 없어요. 얌전히 잘 텐 데요 뭘...

이제는 에리사 님이 에스더에게 함부로 약속을 남발하지 말라고 하는 차분한 주의를 주네요. ㅎㅎㅎ.

아! 다시 잘 읽어보니 역시 에스더가 에리사 선배에게 한 말이었네요. 그러면 그렇지.!!!

그리고 어제 오페라 극장에서 얼핏 한선민 선배를 순간적으로 알아보고 인사를 나누었습니다.

나중 보니 좌석도 바로 내 뒷자리더군요. 참 인상이 좋으신 분이었어요.

그러면서도 그 부드러운 갈색 톤의 눈동자에 예리함이 숨어 있는 영육쌍전의 좋은 분이더군요.

거기서 태안의 오인숙 시인도 해후했고 4기 회장 님도 만날 수 있었고... 반가운 많은 면 면들을 보았습니다.

전 세계 오대양 육대주를 누비고 다니는 사진작가 권오인 진사도 만나 좋은 선물도 받았고...

즐거운 한 여름 밤이었습니다.

다만 자꾸 시도 때도 없이 기침이 공연 중에도 나는 바람에 아주 진땀 나던 밤이었지요.

UNCLE BEETHOVEN 드림

제 말 좀 들어보세요~~

어제 내일 결혼 할 신부의 부모님이 한국서 오셨는데,

쑥갠떡을 한 말이나 해 오시거 있죠????

그것도 쑥을 시골에 가서 직접 큰 부대로 두 부대씩이나 따서

떡집에서 한 말을 맟추어 오셨더라구요~~~~

정말로 얼마나 눈뮬이 나는지.........

아무도 주지 말고 혼자만 먹으래요~~~~

정말 얼마나 맛 있는지 몰라요.

지금도 쑥갠떡을 먹으면서 이 글을 쓰고 있답니다.

손 바닥만큼 큰것인데 세어보니 80개가 넘더라구요~~~~

하루에 두개씩 한달 반쯤 먹을 수 있겠지요???

점심시간에만 먹을거예요.

내가 하두 쑥개떡, 쑥개떡하니까 자기 엄마에게 부탁했었는 가 봐요.

어재 결혼 리허설을 끝냈고, 이제 내일 결혼식이 있는데,

생각할 수록 하나님 은헤가 너무 감사해요.

좋은 날씨와 음식도 잘 준비되고 꽃장식도 잘 되기를 기도합니다.

무엇보다도 모이신 모든 하객들이 두 사람을 축복해주고 모두들 기쁘고 즐거운 날이 되었으면 좋겠어요.

나도 피로연 사회를 잘 봐서 좋은 분위기를 만들기를 기도해요.

기도 해 주세요.

이 결혼식은 내가 3년전부터 계획 해 왔던 일이에요.

내 아들 결혼식보다 더 맘이 많이 가고 실지로 우리 아들 결혼식보다 더 많이 정성을 들인답니다.

우리 아들은 자기가 다 알아서 하니, 난 참석만 해 주면 되거든요??

호문언니!!

여기 홈에 함부러 기분상 약속을 남발하면 나중에 큰 코 다칩니다.

잘 생각해 가면서 올리세요.

꼭 할 수 있는 만큼만 얘기하세요.

아들 혼인식보다도 더 맘이 가고 더 정성을 기울인다는 ...

손바닥만한 쑥갠떡을 한 말이나 해오시는 그 신부 모친!

그럴 만하네요. 당분간 에스더 쑥갠떡은 실컷 먹겠네요.

그런데 그거 매일 그렇게 먹으면 질리지 않아요?

만약 질리지 않는다면 정말 에스더 쑥갠떡 무지 좋아하는 것을 알겠네.

다른 건 몰라도 나중 에스더 한국에 오면 그 함지박이라는 곳의 떡을

내가 책임지고 가기 전 날 듬뿍 사드리리다.

그런데 자미는 그 쑥을 말려서 보낼 생각을 했군요.

역시...머리가 좋은 사람이라 다르군요.

어제는 4기 김미자 회장(=이미자)의 부군이신

김동옥 장로님이 1억이나 후원한

베세토 오페라단의 푸치니 탄생 150 주년을 기념하는

오페라 토스카를 셋째 딸과 함께 가서 잘 보았어요.

나중 귀가할 때는 딸이 운전해서 내가 좀 덕을 보았지요.

그런 공연장에서 에스더를 자주 만나면 좋은 데...

안젤롯티, 스카르피아, 카바라도시, 토스카 모두 죽고 마는

슬픔의 미학을 차용한 비극이 가슴 아프게 하더군요.

스카르피아 역의 바리톤 고성현이 박수를 많이 받았고

토스카 역의 바바라 코스타도 <노래에 살고 사랑에 살고> 등

힘차고 시원하게 불러 박수를 많이 받았지요.

솔직히 카바라도시 역의 파비오 부오노코레는 시원하지는 못한 느낌이었고요.

어쨌든 인일 분들 덕택에 내가 요즘 자주 문화생활을 합니다.

하루꼬야 ! 이미 네가 날린 펀치에 코가 없어져 부렸다 기분상은 절제 해야지?

헌디 오대양 육대주에 울린 쑥갠떡 향이 요기서도 나는구나

부디 실컷 먹고 자미가 말려 보낸쑥은 깊숙이 두었다가 훗날 먹어야겠구나

사회를 3년전부터 계획을 했으니 충실한 내용으로 행복한 결혼이구나

혹 ! 축하객들이 주인공들 제치고 니에게 빠질까하는 생각도 드는구나

예쁘게 하고 가서 사진 찍고 여러 축하객들을 즐겁게 해줄 기쁨조 니를 떠 올린다 ! 총총

이제 일상으로 돌아오셨나요?

많이 피곤하셨죠?

언니의 스케쥴에 감탄하면서 언니의 건강에

박수를 보냅니다.

한동안 못들어 오실 줄 알았는데......

저는 곰배령다녀온 후 엊그제 태백에서

신선놀음하고 와 이제야 정신나서 글올립니다.

516까페 식구들 모두 건강하시지요?

늘 들어와 눈팅하며 즐기고 나갑니다.

모두 건강하시고 더운여름 잘들보내세요......

늘 갖고 다니는 그 비장의 수첩에는 항상 스케줄로

빈 공간이 없는 사람이 바로 수노 대장 아닙니까?

곰배령에 가서 곰 배를 밟고 실컷 크게 숨 들이마시고 오셨습니까?

그리곤 바로 태백에 다녀오셨다고요?

이 땅의 신령한 기운이 서려 있는 태백의 天祭壇---

요즘 어리석은 일부 종교인에 의해 훼손되었다는 그곳에도 오르셨겠네요.

천지사방을 휘돌아 보며 어떤 감상을 가지셨었나요?

난 법흥사와 그 위 선녀봉 중턱까지만 다녀온 게 전부라

사방이 눈같은 구름에 첩첩 둘러싸여 있는 정상에서

발 아래 雲霧를 보는 기분이 어떨까 상상만 해 봅니다.

어쨌든 부럽습니다. 건강할 때 많이 다니세요.

|

우리네 인생이 그리 길지도 않은데 우리네 인생이 그리 길지도 않은데 왜 고통속에 괴로워하며 삽니까? 우리네 인생이 그리 길지도 않은데 왜 슬퍼하며 눈물 짓습니까?  우리가 마음이 상하여 고통 스러워하는것은 사랑을 너무 어렵게 생각해서 그래요. 나의 삶을 누가 대신 살아주는 것이 아니 잖아요 나의 삶의 촛점을 상대에게 맞추면 힘들어 져요  행복은, 누가 가져다 주는 것이 아닙니다 단지.. 내가 마음 속에서 누리는 것이랍니다. 어떤 대상을 놓고 거기에 맞추려고 애쓰지 말아요. 그러면 병이생기고, 고민이 생기고, 욕심이 생겨 힘들어져요.  누구에게도 나의 바램을 강요 하지 말아요. 누구에게서도 나의 욕망을 채우려 하지 말아요. 그러면 슬퍼지고 너무 아파요.  우리네 인생이 그리 길지도 않은데 이제 즐겁게 살아요. 있는 그모습 그대로 누리면서 살아요.  우리의 삶을 아름 답고 행복하게 지어서 서로의 필요를 나누면서 살아요. 그리하면 만족하고 기쁨이 온답니다.  갈등 하지 말아요 고민 하지 말아요 슬퍼 하지도 말아요 아파 하지도 말아요 우리가 그러기엔 너무 인생이 짧아요 뒤는 돌아 보지말고 앞에있는 소망을 향해서 달려가요. 우리 인생은 우주 보다도 크고 아름 다워요. 우리 인생은 세상 어느 것과도 바꿀 수 없어요 우리 자신은 너무 소중한 존재 입니다.  세상에 태어나서 단, 한번 살고가는 우리네 인생 아름답고 귀하게 여기며 서로 사랑하며 마음을 나누며 살아요 |

제 3회 백합축제가 열리고 있습니다. 혹 그 축제를 가시는 분들 백합의 전설을 참조하세요.

|

아름다운 백합의 전설을 아십니까? |

|||

| |||

이제 기상들 할 시간이군요

수노야 ! "연분홍 치마가 봄 바람에"니도 지치지 않는 체질이구나 사이 사이 응범이 봐주면서 말이야

고맙다 불러주니 기어 나오게 되더라 이내 은인자중도 거짓말이더라

자미야! 인부도 없이! 사진 올리면 그건 초상권 침해다 헌디 그볼이 뉘를 때린건지 좀 아펏것다!

돌아와 숨을 돌리고 수첩을 다시보니 아글쎄! 니 동생 인자와는 2006년도 미서북미 인일 모임때 만나서

7회네 집에 같이 잤었던 기억이 나는구나 그때 카나다에서 13기 안 정원이가 인자를 보러 내려왔다가[친한사이]

헤여질때는 인자가 4시간여 운전을 하고 내려가야해서 선배로서 좀 안스러웠다 목소리를 교환 했기에 인자가

조만간 시애틀에서 카나다 친구를 만난다니 그때 맛난것 사주기로 약속했고

내가 읽은" 연"은 마지막 구절" 연은 혼자 날수 없다"로 마감이 훌륭했다고 전했다

이러다 가까이에 인자하고 더 친해질나!

7.5사람을 만나면 죄다 아는사이 또 있다 아래 글 읽고 참조

Uncle Beethoveen

토스카는 인일들이 남이 못하는 고한 해설을 베토벤 아자씨께서 곁드리셔서 분위기 또한 훨이였겠군요

상상이 갑니다 4

니 약올리냐!!!!!!!!! 언니!!!!!!!! 어쩌구 저쩌구 바이

헌디 말입니다 7.5사람 을 만나면 죄다 아는사이 ? 실감 하면서

태안 오시인 여동생 부군이 아글쎄! 이내와 시애틀하고도 같은 boundary 5분거리에 사무실이 있군요 오래전부터 익히 신문을 통하여 알고 있었죠 그간 스쳐도 10000이 스쳤던것으로 상상이 되는구만유

허니 태안 오 시인이 여길 온다면 더욱 즐거워지겠죠? 어제 읽었던 한구절이 떠오르는군요

네가 목말라 할 때

한 잔의 냉수로

추위에 떨때는

따뜻한 난로가 되여

백합 향을 맡으며 In Seattle

인일 동문 여기 저기 두루 방문하셨군요.

그럼 벌써 SHOP 비웠던 그간의 공백을 다 커버하고 제 자리를 찾았다는 말씀인지...

수노 대장은 정말 지치지 않는 왕성한 활동을 벌이고 있는 수퍼우먼이죠.

저 위 탁구대 폼은 아주 얕은 공도 스매싱할 수 있는 폼이긴 한데 저건 감점입니다.

팔이 탁구대에 닿아 있으니까요. ㅎㅎㅎ.

자미 동생인 인자 후배, 김경숙 후배 등 재미동문은 아예 손 안에 잡고 계시군요.

하기야 여기 국내동문들도 그리 다양하게 만나시는 걸 보니 인일의 마당발이십니다.

하지만 먼저 얘기 했듯이 오 인숙 시인이 마국에 날아가는 건

그 친구 그렇게 장시간 비행기를 탈 자신이 없다 했듯 조금 무리일 거에요.

누구나 모두 송 에리사 님이나 수노 대장처럼 壯士는 아닌 겁니다.

저 위 장미 퍼가지 못 하셨군요. 마우스 오른쪽으로 복사가 안 됩니까? 그렇담 어쩔 수 없군요.

거긴 내가 정식 회원으로 등록이 되어 있는 블로그라 회원이 아니면

펌질이 안 되는 그림이 가끔 있을 테니... 그냥 내가 사서함으로 한 번 보내보죠.

그 장미 조리개를 최대한 열고 뒷 배경과 명암 차이를 두고 이슬을 살짝 머금은 채

그야말로 자연속에서 자연스럽게 촬영한 것이 그럴 듯 한데...

만약 사서함으로도 뜨지 않으면 권오인 진사가 게시판에 올린 장미가

맑고 싱그럽고 무척 화사하던데 그걸 퍼가시죠.

어제는 친구 부친이 갑자기 돌아가셨습니다. 평소에 건강하셨고

친구도 그저 남의 혼인 잔치에 다녀오는 데 연락을 받았다 합니다.

돌아가실 때 아무 고통도 받지 않고, 인간의 존엄성도 훼손되지 않고 그냥 곱게 가신 것이죠.

참 고령의 부모 님은 밤 새 안녕이라더니 저도 더욱 한편으론 긴장되더군요.

거기서 또 40 년만에 보는 동창들도 보았고...

또한 아직도 중학교 시절의 구라 무드로 처음부터 계속 구라를 치는 동창도 있어서

한동안 그 리듬이 익숙하지 않아 혼동되기도 했지요.

그리고 저 위 7. 5 는 또 뭡니까? 에리사 님은 언제나 암호문이 많이 등장해서

이 멍청한 후배는 난수표 해독하듯 헤매요.

짧은 머리의 BEETHOVEN.

일곱사람 반만 알면 한국사람 다 알고 친척이 된다는 말로서 이번에 모국으로부터 수입한 말입니다

지는 여기 시애틀에만 만 25년을 살다보니 교포 사회가 죄다 그렇케 연결 되 있고

더군다나 목회자가 집안에 있어서 아주 조심스럽게 생활을 합죠

숨차게 바쁘시군요 병원 결혼 초상 토스카 요기 홈 과 함께

위에 그림인가요? 아님 사진인가요 ? 맨 아래 사진은 바로 13 김인자가 글로 옮긴 오래곤에

캐논 비취같군요 그곳에서 미국인들이 연을 날리죠

이내는 하지때니 만큼 년중 젤 해가 길어 냘 예배후 그 긴긴 해를 어떻케

즐겁게 지내야 하나 고민하면서 하차 합니다 즐겁고 건강하게 지내세요 Uncle Beethoven ! Bye

이 박식(薄識)하고 (=여기서의 박은 넓을 博이 아니라 얕을 薄임에 주의 하시압)

우둔한 사람이 어찌 알겠습니까?

자미후배는 벌써 천주교회를 다녀오셨나보다.

자미후배의 동생 김인자 詩人이 13기였군요.

저 위 바다는 당연히 사진들입니다.

그리고 그 물 먹은 장미 찾다가 오늘 여러 시간 날렸습니다.

수십 개의 블로그 중 어디에서 퍼 왔는지 도통 생각이 나질 않으니...

SHORT CUT의 BEETHOVEN.

버나드 쇼의 묘비명

우물쭈물하다가 내 이럴 줄 알았지”

=실제로 그렇게 돼 있는지 확인은 못했음.

그러나 그 자신은 그렇게 씌여지길 원했음'

걸레스님 중광의 묘비명

'괜히 왔다 간다'

한계령의 자연경관을 해치지 않고 한계령 품에 내려앉은 봉황 같은 휴게소!

한계령 구비구비 골을 양희은의 한계령 노래를 반복해서 들으며 내려오다

어느 중간 지점에서 올려 보았던 저 아름다운 경관이 다시 생각나지 않으십니까?

|

에리사 님의 사진은 거의 전부가

입을 얌전히 다물고 찍은 사진 일색인 데

이런 폼은 언제 잡으셨었나?

저 폼이 태권도 폼이신가 태극권 품새이신가? 아니면 지르박스텝 자세? 아니 승무의 춤사위?

그리고 저 뒷 배경 하늘은 어떻게 저리 환상적으로 연출했을까?

일행이 한계령 휴게소에서 현판이 뉘에 ? 무슨필체라고 열심히 아끼지 않고 안내를 했다

황공하옵게도 이 내는 어느쪽부터 읽어야하나 ? 오른쪽 왼쪽 그것조차 까맣게 잃어버린것이다

휴게소는 고 건축가 김 만수씨 작품이며 한 1키로쯤 구비 구비 내려 왔을때

저 휴게소는 이쯤에서 올려다 보아야 진가를 감상있다고 올려다 보라고 하면서

그때 양희은씨 한계령 가락을 한계령에 울려 퍼지게 하니

모국은 내것이고 구비 부비 골짜기 초록은 더욱 비경이였다

그때 내가 그만 울었다 ~~~~ 이 세상에서 이리 아름다운 여행을 하는 사람은 아마 없을것이다

뒤에서 자미 후배가 한마디 ! 언니야 맨날 이런날만 있으면 조컸다 노래를 따라 부르며~

그날 난 그분께 Docent 라고 이름 또하나 를 주었다 미국에선 연구가들이 해박한 지식으로

감상하고자 하는분들에 맘을 사로 잡는다 그분과 같이 !!!!

아! 갈에 한계령을 또 너머보고 싶구나!

자미 바빠? 점 귀인 모양 살짝 왔다가 사진만 올리고 빼면 거시기니하다

어제도 이 언니는 인천에서 확대해온 워싱톤 주 지도를 벽에 걸어 놓고 오래곤 태평양 연안

캐논 비취를 이렇케 쓰다듬었다 고운낙조 색으로 니캉내캉 화장을 하곤 분같은 모래 사장에서 연을 날렸지

아! 그럴날을 그려보며 ~

그렇케라도 해야만 이내가 즐거워지는것 아니겠니 올린 사진모양 승무 지르박 태권 죄다 좋타 ? 해는 길디길고 말이다

자미야! 그곳은 연 날리기는 물론 모래성 쌓기 대회로도 유명하다는것을 어제 알았다 총총

현판은 여기도 오른쪽부터 쓴 것도 있고 왼쪽부터 쓴 게 있어요.

낙관이 어디에 있나를 봐가며 그 반대편부터 읽으면 돼요.

그리고 한계령휴게소는 김만수 가 아니라 故 김 수근 씨의 작품입니다.

한계령을 내려와 미시령에서 백담사 원조 순두부 집에 들러 내 글 <백담사의 작은 새>의 주인공인

고윤옥 여사 부부를 만나 러시아 차도 선물 받고 기념사진도 함께 찍었던 것은 생각나지 않으세요?

그리고 다시 동해로 나와 내 글 <조가비의 꿈>의 모델인 남애에 있는 카페 고독에 들러

오향숙 여사와 환담하고 드넓은 동해바다에 가슴을 활짝 열어 내 맡기던 그 시간도 생각나지 않으세요?

여기 인천에서 확대해 간 지도를 탁구대 위에 붙여놓고 워싱톤 주를 쓰다듬고 계신 에리사 님!

여기 한국의 추억도 함께 비벼 쓰다듬으며 아련한 추억에 잠겨보세요. 울지는 마시고...

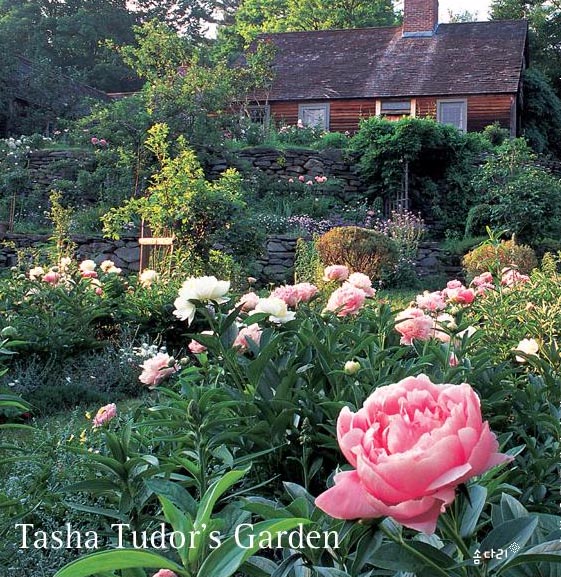

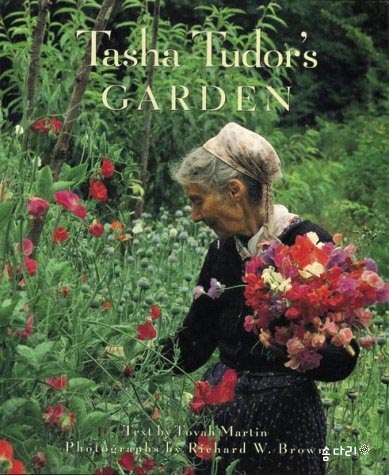

18일 향년 92세로 버몬트 自宅에서 永眠했다는 기사를 보고

내가 저장했었던 그 손녀 타샤 튜더 화면을 찾다 찾다 못 찾고(날라갔음)

그냥 여기 그 청정무구한 한 거목이 우리 곁을 떠나 간 것을 애도합니다.

용사욱님, 혹시 이거 말하나요?

검색해서 찾았어요. 맨 위 오른쪽에 검색창에 '품바'라고 쳤지요.

조용한 삶, 아름다운 삶  지금 알게 된 사실에는 힘이 있습니다. 옛날에 알았던 사실이 변하는 과정을 보았기 때문입니다.  또한 내일이면 바뀔지라도 지금 알게 된 사실은 확실하다고 믿는 버릇 때문이기도 합니다.  하지만 무엇보다 가장 큰 힘은 옛날에 알았던 사실을 오늘 확인하는 것입니다.  우리가 과거와 미래에 겸손해야 하는 이유가 여기에 있습니다. 오늘의 깨달음, 지혜, 희망은 오늘만의 것이 아닙니다.  미래로 가야 확인할 수 있습니다.  조용한 삶이란, 과거를 무시하지 않고 미래를 두려워 하지 않으며 오늘을 자랑하지 않는 삶입니다.  아름다운 삶이란, 시간 앞에 겸손할 줄 아는 삶입니다.  - 행복한 동행 중에서 -  "행복은 물질로 가득 채워지는 것이 아니라 마음이 가득해지는 것입니다. 모든 사람은 왜 그토록 행복을 바라는걸까요? 아마 그건 텅빈 마음을 가득 채우고 싶기 때문일 겁니다. 나는 내가 가진 모든 것에 만족합니다." - 타샤 튜더 -  Tasha Tudor는 미국을 대표하는 90이 넘은 동화작가지만 지금은 가드닝으로 유명해져 있습니다. 타샤 튜더의 집을 방문한 사람은 모두 별세계에 들어간 듯한 기분이라고 합니다. 그 집은 미국 북동부 지역 뉴잉글랜드에 있습니다. 언덕 경사면에 세워져 포도나무나 덩굴장미 등으로 덮인 낡은 건물. 지붕 위에는 비둘기, 헛간 마당에서는 산양이나 닭이 돌아다니고 있습니다. 언덕 위에는 허브 정원이 있고 집 앞의 경사면에는 꽃들이 가득히 심어져 햇살을 담뿍 받고 있습니다. 이 개척시대의 농가 같은 집에서 화초를 키우고 무엇이나 직접 만들어 살아가면서 어린이를 위해 그림을 그립니다. |

타샤 튜더의 손녀가 정원을 거닐고 있는 손녀 타샤 튜더의 사진들이

제게 복사되어 있었는 데 저도 실수로 많은 양의 자료들을 날렸다는 것을

이번에 확인했습니다. 어쨌든 이 사진들로 다시 REMIND하는 것도 더 의의가 있네요.

다시 한 번 감사드립니다.

심심풀이로 한 번 즐겨보죠. |

아, 어지러워라.

자세히 읽지 않고 그냥 여행을 떠났지요.

내가 빨려들어가는 거 같아서이기도 하지만

영원히 화면이 사라지지 않을 것만 같아서 무서운 생각이 들었어요.

이거 바이러스 걸리는 거 아니야 하고 또 무섭고.

아무 이상 없이 무사히 제 자리로 돌아왔습니다.

용상욱님, 재미있었어요.

심심풀이로 딱이네요.

어머 ! 그분이 돌아 가셨군요

베토벤 아자씨께서 귀국길에 제손에 들려 주셨던 바로 그책 타샤 튜더의 정원은 기내에서

읽곤 지금 이웃 친구를 빌려주었기에 아마도 제 지인들 사이에서 꾀나 읽히여 질것입니다

저는 그분의 자연 사랑하는 그 맘이 어찌나 아름다운지 읽으면서 그분 정원에 한송이 장미인것

같은 아름다운 맘이였고 도착후 저희집 리빙룸에서 뒤란이 한 눈에 보이도록 가구를 바꾸어 놓곤

요즘 맬맬 정원에 푸르름과 놀러오는 새들과 긴긴해를 퍽 아름답게 즐기죠

꼭 그 할머니 맘 같이 말입니다 그 책 갈피엔 그분댁을 관광할수있게 안내된 프린트가 끼여 있었습니다

허나 오더라도 그분을 뵈올수 없다고 한것이 무척 쇠하여지신 것이였겠죠

삼가 고인에 명복을 기도 합니다

글구 영주후배 그때 그때마다 재치로 우리들을 즐겁게 해주니 넘 고맙네 요즘 우리들 쫓아 다니느라 애 쓰는구먼

♣ 男便(남편)은 데리고 온 아들 ♣

어느 가정에서 있었던 일이다.

아들이 자기 엄마에게 대들면서 이렇게 불평하는 것이었다.

"엄마는 왜 이렇게 사람 差別(차별)하세요?"

"아빠하고 밥 먹을 때는 반찬을 5가지, 6가지씩 놓고 먹으면서

나하고 먹을 때는 달랑 두 가지만 주냐구요?

너무하지 않아요? 웬만큼 차이가 나야지"

정말 그랬다.

아내는 남편 없으면 자신의 입맛도 별로 없다고 하면서

아들하고 대충 차려 먹는 습성이 있었던 것이다.

그것을 아들이 지적한 것이다.

이때 아내가 지혜롭게 대답을 했다.

"상준아, 너는 내가 낳은 아들이지 않니?

너는 내가 어떻게 해도 다 이해할 수 있지만 아빠는 그렇질 않단다

아빠는 내가 낳은 아들이 아니라 데리고 온 아들이야!" ㅎㅎㅎ

"생각해 봐라.

내가 낳은 아들은 내가 어떻게 해도 다 이해하고 또 받아들이지만

내가 데리고 온 아들은 그렇질 않단다.

데리고 온 아들은 눈치도 많이 봐야하고,

또 삐지기도 잘 하잖아?

내가 낳은 아들하고 똑같이 데리고 온 아들한테 하면

데리고 온 아들은 금방 시무룩해지고 삐지고 그런단 말이야! 어떡하겠니?

내가 낳은 아들인 네가 이해해야 되지 않겠니?"

아들의 말이 걸작이었다.

"그렇게 들어보니깐 그 말도 일리가 있네요!"

"오이디푸스 컴플렉스"

精神分析學者(정신분석학자)'프로이트는

남자는 제2의 오이디푸스 컴플렉스를 겪는다고 주장하면서

그로 인해 남자는 아내로부터 엄마와 같은 사랑을 요구한다고 했다.

즉,

남편은 아내에게 육체적인 戀人(연인)의 사랑,

親舊(친구)와 같은 友情(우정)의 사랑과 함께

엄마의 사랑과 같은 아가페의 사랑을

本能的(본능적)으로 要求(요구)한다는 것이다.

그래서 남편들은 자신도 모르게

자신의 아내에게 엄마에게 받았던 것과 같은

인정과 사랑, 보살핌, 獻身(헌신) 등을 받고자 한다.

그러나 그 아내가 남편이 무의식적으로 바라고 있는

그 욕구를 제대로 채워주지 못했을 때

남편은 욕구불만을 느끼게 되고 그것이 적당한 때

전혀 다른 명목으로 표출하게 되는 것이다.

그렇기에 아내들은 남편을 바라볼 때

'데리고 온 아들'이라는 생각을 가져야한다는 것이다.

생각해 보자.

입양한 아들과 내가 낳은 아들이 있다면 같은 사건에 대해 반응하는 것이

다를 것이다.

내가 낳은 아들에게는 호되게 야단칠 수도 있고,

매를 들 수도 있지만

入養(입양)한 아들에게는 아주 조심스럽게 다가갈 것이다.

'혹시나 이 아이가 傷處(상처)받지 않을까'하는 염려가

그 아이를 제대로 초달하지 못하는 결과를 가져오게 될 것이다.

내가 낳은 아들에게는 칭찬도 별로 하지 않겠지만

입양한 아들에게는 가능한대로 칭찬하고 격려하여

그 입지를 세워 주려고 노력할 것이다.

남편이 바로 그러한 입양한 아들 같은 존재라는 것이다.

그것도 자기주장이 강하고 삐지기도 너무 너무 잘하는'골치 아픈',

그래서 "내 마음대로 다루기 힘 드는 존재이다".

그러니 어쩌겠는가?

따스하고도 여유 있는 마음을 가진 아내가 母性愛的 本能으로

그 데리고 온 아들인 男便을 감싸주어야 하지 않겠는가?

사실 남자가 통도 크고 세상을 다 품을 것 같지만

그 아내조차도 품을 수 없는 좁은 아량을 가지고 있음에 틀림없다.

밖에 나가서는 큰 소리도 치고

세상을 호령하는 것 같지만

기실 그 속내는 도랑물보다 좁을 때가 많다.

그럴 때 아내가 그저 품어주고 인정해 주며 최고라고 여겨준다면

그 남자의 마음은 한강처럼 폭이 넓어지게 된다.

그래서 이 세상은 남자가 지배하지만 그 남자는 여자가 만든다고 말하는 것이다.

세상의 아내들은 남편을 바라볼 때

데리고 온 아들이라는 마음으로 바라보는 게 마땅할 것이다.

| ||

|

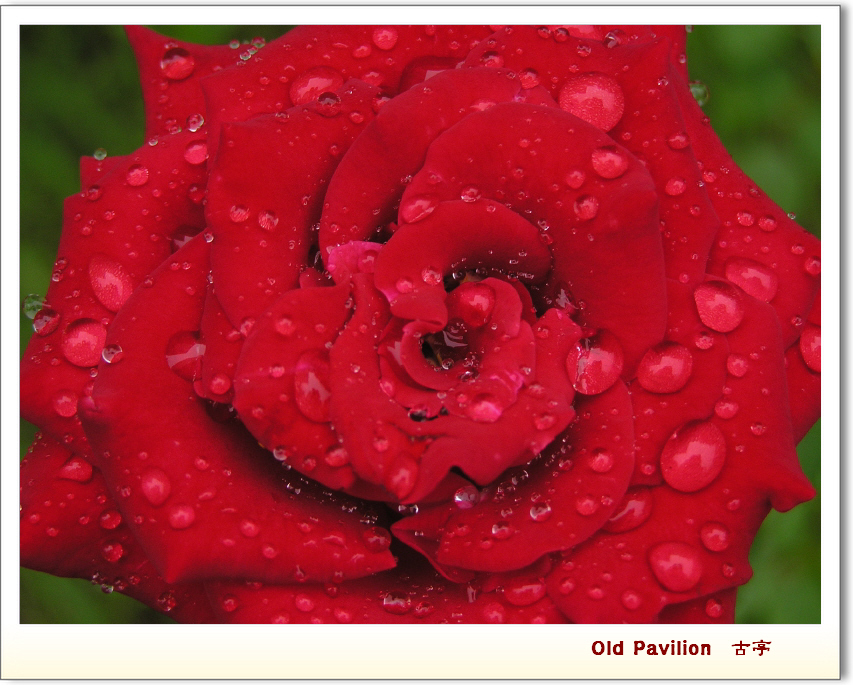

꽃말

빨간 장미....욕망, 열정, 기쁨, 아름다움, 절정 하얀 장미....존경, 빛의 꽃, 순결, 순진, 매력 분홍 장미....맹세, 단순, 행복한 사랑 노란 장미....질투, 완벽한 성취, 사랑의 감소 하얀 장미....불과 물의 결합, 반대되는 것들의 결합 파란 장미...얻을 수 없는 것, 불가능한 것 주황 장미....수줍음, 첫사랑의 고백

장미 송이 별...

3송이....I love you 22송이....둘만의 사랑 30송이....성숙한 사랑 고백 35송이....사모합니다 44송이....죽도록 사랑해 54송이....오빠 사랑해 99송이....구구절절한 사랑 100...100% 완전한 사랑 101송이....프로포즈 119송이....내 마음의 불을 꺼주세요 365송이....일년 내내 사랑해요 1000송이....당신은 내 꺼야 1004송이....당신은 나의 천사

장미 선물의 의미

나이 별 송이...당신만을 사랑해(생일 축하) 빨간 장미 한 송이....왜 이제야 내 앞에 나타난 거야 분홍 장미 한 송이....당신은 묘한 매력을 지녔군요 하얀 장미 한 송이....다시 만날 수 있을 까요? 노란 장미 한 송이....혹시나 했는데 역시 꽝이야 빨간 장미 44송이....사랑하고 또 사랑해요 하얀 장미 100송이....그만 싸우자, 백기들고 항복이야 노란 장미 24송이....제발 내 눈앞에서 이사 가줘 빨간 장미 119송이....나의 불타는 가슴에 물을 뿌려주세요 노란 장미 4송이....배반은 배반을 낳는 법... 빨간 장미와 안개꽃....오늘만큼은 그냥 보낼 수 없어요 |

1962년도의 영화이지만 아직도 요즘의 그 어느 영화보다도

가슴에 와 닿는 영화이기에 검열의 위험을 무릅쓰고 다시 올립니다.

모두가 지금은 故人이 됐지만 그들의 눈빛은 영원히 살아 있는 듯...

1960년대 '죽어도 좋아'란 제목으로

상영되었던 영화, 페드라.

자동차의 굉음과 함께 알렉시스(안소니 퍼킨스)의

목소리가 들리면 삶도, 사랑도, 죄도, 모두 벼랑으로...

바하의 토카타와 푸가가 울려 퍼지고 알렉시스는

그 노래를 따라 부르며, 고함을 질러댄다.

그리스 신화에서 히폴리투스는 해안을 따라 이륜마차를

타고 달리던 중 갑작스레 나타난 괴물에 놀란 말들이

날뛰어 마차가 부서지고 자신도 죽지만,

그는 아르테미스의 도움으로 다시 생명을 얻는다.

하지만, 알렉시스에게... 그런 일은 일어나지 않는다.

줄스 닷신(Jules Dassin)감독이 그리스 신화를

모티브로 의붓 어머니를 사랑하게 된 한 젊은이의

비극적인 사랑을 그려냈다.

- Story Line

매력적인 30대의 페드라(멜리나 메르쿠리)는 그리스 해운왕의

딸로 거부 타노스(라프 바로네)의 후처로 들어가지만, 그녀는

의붓 아들 알렉시스(안소니 퍼킨스)를 사랑하게 되고, 순진한

알렉시스도 이 사랑을 받아들인다. 하지만, 알렉시스는 차츰

죄악감을 느끼고 페드라에게서 벗어나려 하지만, 그럴수록

페드라의 집착은 심해져 가는데... 때마침 SS 페드라호가 좌초

되고, 알렉시스를 조카 에시와 결혼 시키려는 사실에 페드라는

질투와 절망 끝에 남편에게 알렉시스는 나의 연인이고 지금도

사랑하고 있다는 충격적인 고백을 하게 되고...

끝내, 페드라와 알렉시스는 절망적인 운명을 향해 질주한다.

- Agapi Mou

- Goodbye, John Sebastian

Agapi Mou Faidra - Alkistis Protopsalti

페드라(Phaedra, 1962)

Directed by Jules Dassin

Original music by Mikis Theodorakis

Cast: Melina Mercouri

Anthony Perkins

Raf Vallone

Love Theme from Phadra O.S.T / Melina Mercouri

Ta pedia tou pirea(일요일은 참으세요)

Ap to parathiro mou stelno ena, dio Ke tria ke tessera filia

Pou ftanoun sto limani ena ke, dio Ke tria ke tessera poulia

Pos ithela na eho ena ke, dio Ke tria ke tessera pedia

Pou san tha megalosoun ola na ginoun

Levendes gia hari tou Pirea

Osso ki an psaxo

Den vrisko allo limani

Treli na m ehi kani, Apo ton Pirea

Pou otan vradiazi

Tragudia m aradiazi

Ke tis penies tou allazi

Gemizi apo pedia

Apo tin porta mou san vgo

Den iparhi kanis

Pou na min ton agapo

Ke san to vradi kimitho

Xero pos, xero pos

Pos tha ton onirefto

Petradia vazo sto lemo

Ke mia han.., ke mia han...

Ke mia handra filahto

Giati vradia kartero

Sto limani san tha vgo

Kappion ahnosto na vro

Osso ki an psaxo

Te vrisko allo limani

Treli na m ehi kani

Apo tou Pirea

Pou otan vradiazi

Tragudia m aradiazi

Ke tis penies tou allazi

Gemizi apo pedia

Pos ithela na eho ena ke dio

Ke tria ke tessera pedia

영화 <일요일은 참으세요>는 1960년에 공개되어 세계적인 흥행

성공을 거두었고 멜리나 메르꾸리(Melina Mercouri, 1925-1994년)는

칸 영화제에서 여우주연상을 수상하면서 큰 화제가 되었다.

멜리나 메르꾸리는 이 영화 덕분에 그리스에 관광객이 늘었다고 늘

자랑스러워 했다. 실제로 항구 피레우스는 이 영화로 유명해졌고,

그래서 영화 촬영 때의 모습을 보존하면서 멜리나 메르꾸리에게

그 공을 돌리고 있다.

그러나 이 영화를 더욱 잊을 수 없게 해준 것은 전 세계의 음악 팬들을

사로 잡은 주제가<일요일은 참으세요>의 매력이라 할 것이다.

이 곡은 그리스의 국민적 작곡가 마노스 하지다키스가 작곡하였다.

Melina Mercouri (Greek:Μελ?να Μερκο?ρη, born Maria Amalia Mercouri)

(Athens, Greece, October 18, 1920 ? New York City, March 6, 1994)

was a famous Greek actress, singer, and political activist.

In 1981 she became the first female Minister for Culture in Greece.

Melina Mercouri (멜리나 메르쿠리)노래모음

용상욱님, 영화 감상 잘 했어요.

그런데 잠 안 자고 새벽이 되었으니 오늘 하루는 헤매게 생겼어요 .

멜라니 메르쿠리

배우에 가수, 그리고 그리스 문화부장관까지 했다지요?

언젠가 운전 중에 라디오에서

이타적인 이 이의 삶을 극찬하는 걸 들었는데

내용을 다 기억하지 못하겠네요.

시간 나는대로 출연한 다른 영화도 찾아 감상해야겠어요.

우리나라를 많이 많이 다니시고

밑에 야생화들도 실컷 감상하세요.

중국 베트남, 필리핀 빼고 우리나라가 샅샅이 나와 있으니

한 곳씩 답사하는 것도 꽤 재미있을 듯싶습니다.

실상 우리나라 아름다운 비경이 많이 숨어 있습니다.

중턱까지만 가서 그렇지 저도 제법 여러 곳을 다녔었군요.

|

아름다워요. 모두 클릭클릭 구경하세요 모두 클릭하면 큰 보람을 얻고, 그냥 덮어 버리면 쓰레기 입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||

|

서파 5호경계비쪽 풍경 야생화_날개하늘나리 야생화_털개불알꽃 장백폭포~달문~천지 천문봉의 천지 야생화_천문봉 능선 야생화_백두산 떠나며 심양의 청태종의 궁, 릉 목포.제주외돌개 060211 한라산 백록담 060212 용두암부터. 060601 섭지코지 等 060212 한라산 철쭉 060212☆

|

|

아쉬움이 남는 자리 라디오에서 나오는 좋은 음악을 듣다가 그 음악이 끝나기 전에 집을 나서야 할 때 우리 마음에는 선율의 아쉬움이 맴돌아 발을 뗄 수가 없습니다. |

쩌기 위에서 곰배령을 클릭해 배경화면 해놨지유~

보고 싶어서......

근디~근디~근디~

가고 싶어 죽것슴~다.![]()

방 꾸며주서유.

내컴이 꼬진지 잘 안넘어가유~~~~~~~![]()

.jpg)

.jpg)

나폴리 베베렐로 항구에 정박해 있는 두 척의 거대한 크루즈,

카프리 섬까지는 나폴리나 소렌토에서 오직 페리편으로만 연결된다.

베베렐로 선착장에서. 카프리행 페리를 타면 1시간 남짓 걸린다.

이태리 해군경비정들이 더위에 지쳐 한가로이

낮잠시간이 끝나고 출항을 -관광지에 낮잠시간이라니

물안개가 자욱한 나폴리만을 벗어나다.

카프리는 고대 로마 시대부터 황제와 귀족, 예술가들의 사랑을 받아왔으며,

전설적인 이태리 감독이자 작가, 배우였던 마씨모 트로이시의

1994년 영화 "일 포스티노(Ii Postino, 우체부)"의 배경이 되었던 곳이기도 합니다.

카프리 마리나 그란데(Marina Grande) 항이보인다.

절벽위가 카프리

아래쪽이 마리나 그란데(Marina Grande) 항

마리나 그란데(Marina Grande) 항구에서 가까운 아담한호텔에 체크인 하자마자,

이틀간의 여정시작, 우선 푸른동굴로 ~~~

푸른 동굴로 가는 관광 보트는 마리나 그란데(Marina Grande) 항구에서 출발합니다.

티켓은 항구에서 구입하며, 카프리 주변에서 푸른 동굴까지

약 90분간에 걸친 보트 여행을 하게 됩니다.

좀더 저렴하게 이동하고 싶다면 아나카프리에서

버스로 동굴 입구까지 간 다음, 동굴 입구에서 배를 탈 수도 있습니다.

푸른 동굴은 1826년에 카프리를 방문한 두 독일 여행가인

작가 아우구스트 코피치(August Kopisch)와

화가인 에른스트 프라이스(Ernst Fries) 의해 다시 알려지면서

그 이후로 카프리의 가장 인기있는 명소가 되었습니다.

푸른 동굴(Blue grotto, Grotta Azzura)

고대인들이 처음 도착한 근처의 그라돌라(Gradola)와 그라델레(Gradelle)의 이름을 따서

"그로타 그라돌라(Grotta Gradola)"로 알려져 있었다.

그러나 당시에는 좁은 통로 때문에 이곳에서 괴물과 마녀들이 산다고

여겨 사람들이 피했던 장소였다고.

가는 도중 세계최고의 관광지답게 풍요로운 그림들도 눈에 띄 인다.

동굴 입구도 도착하니 옹기 종기 큰 배, 작은 배들이 모여있다.

큰 배는 마리나그란데 항구에서 배타고 푸른 동굴에 온 관광객들이고

작은 배는 이들이 푸른 동굴로 들어가기 위해 옮겨 타는 배다.

위에서 기둘리는 사람들은 버스나 도보로온 관광객들

동굴 입구에서 가격흥정이 끝나면은 작은 보트로 갈아타고

사공의 안내로 동굴로 들어가게 됩니다.

작은 보트 비용은 또 지불해야한다

이 동굴은 만조때는 입구가 물에 잠기고, 간조때는 물이 빠지는데,

길이 53m, 너비 30m, 높이 15m의 해식 동굴

주변의 길이는 40m, 너비 30m,폭은 높이15m,해식동굴로,

좁은 동굴 속에서 짧은 시간에 펼쳐지는 감청색과

에메랄드 빛의 독특한 빛의 향연은 우릴 사로잡기 충분했다.

.

앗! 실수 하나~

배가 몹시도 흔들흔들리고 오토 맞춰 놓은게 대실수,

수동으로 전환 할 시간적인 여유가 없는 것이 아쉽웠고

돋보기를써야 보인다는 사실이더.

동굴안에는 어떠한 인공적인 조명도 없음을 알려드린다.

그렇다고 버릴수는 더더욱 않되고 핀나간 그림이라두 만족하시길

사공들의 노래도 일품이다, 오 솔레미오가 둥굴안에 흐르는 가운데

펼쳐지는 경이로운 푸른빛이란 그 동안의 고생을 말끔히 씻어낼 정도로

환상적이었다.

다만 아쉬운 것은 약 3분동안만 머물다가 나와버린다는 것.

아아~~~ 결국 다시 보트로 옮겨타고 반쯤 푸른색에

취한상태로 카프리섬에 땅을딛었다.

[퍼옴]