자유게시판

죽어도 슬퍼할 사람이… 65세이상 부부 세대 50%

무연고 사망 年 3만2000명, 장례식 점점 사라져

고령화·불황의 그늘 - 가족·지역공동체 붕괴

"친인척에 부탁하면 민폐" 묘지·유품 정리 스스로 예약

도쿄에서 혼자 사는 다카시 에리코(65)씨는 최근 자신이 묻힐 여성 전용 공동묘(共同墓)를 20만엔을 주고 계약했다. 동생이 있긴 하지만 거의 연락이 끊긴 상태인 데다 친하게 지내는 이웃도 없어 자신의 사후가 불안했기 때문이다. 다카시씨는 고민 끝에 한 단체가 운영하는 공동묘를 계약했다. 그가 계약한 공동묘에는 이미 300여명이 등록을 해둔 상태였다. 공동묘는 무연고 사망자들을 위해 유족을 대신해 유골을 관리해주는 묘지 시설이다.이런 공동묘는 일본에 이미 800개가 넘게 생겼다. 죽은 후에 시신을 인수할 사람이 없는 '무연고자 사망'이 연간 3만2000명을 넘어서면서 '죽음 이후에 대한 불안'이 커지자 미리 대비하려는 사람들이 늘고 있기 때문이다. 노후는 물론 죽음 이후도 스스로 준비해야 하는 시대가 된 것이다. 특히 NHK가 작년 가족 없이 혼자 죽는 고독사(孤獨死) 등의 실태를 다룬 '무연(無緣)사회'를 방영, 일본 사회에 충격을 주었다. 시민들은 일본이 자랑하던 가족 및 지역 공동체의 붕괴를 절감하면서 자신의 미래에 대해 불안과 공포를 느끼고 있다.

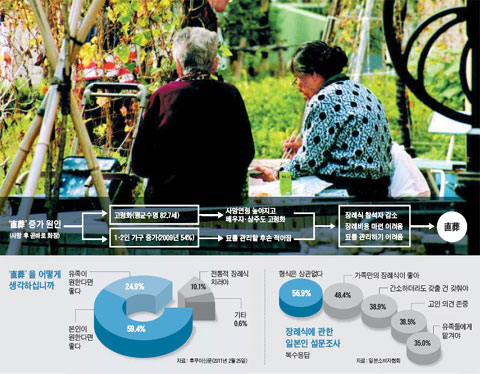

◆장례식 없이 화장하는 경우 급증

일본의 전통적인 장례식은 3~7일장이다. 하지만 혼자 사는 단신 가구가 30%를 넘어선 데다 가족과 지역 공동체가 해체되면서 죽음을 슬퍼해줄 이웃도 친지도 없는 사람들이 늘었다. 그러다 보니 장례식 문화도 바뀌고 있다. '사망→상가(喪家)→고별식→화장' 등으로 3~7일간 진행되는 전통적인 장례식 대신 곧바로 화장하는 '직장(直葬)'이 도쿄권 등 대도시에서는 최대 30%로 급증했다. 종교학자 야마오리 데쓰오(山折哲雄)씨는 최근 한 신문 기고에서 "곧바로 화장하는 직장은 시신을 음식 쓰레기 취급하는 것"이라고 비판했다. 하지만 고령화와 가족 해체로 인해 장례식을 치르는 비율은 줄 수밖에 없는 상황이다. 일본의 평균 수명은 현재 83세이다. 부모가 세상을 떠날 나이가 되면 자녀들의 나이도 60세가 넘는 경우가 많다. 그 나이가 되면 부모 장례식을 치를 경제적 여유가 없다.

- ▲ 이미지를 클릭하시면 스냅샷으로 크게 볼 수 있습니다. / 조선닷컴

◆40~50대도 사후 걱정

할아버지와 손자까지 같이 사는 3세대 가족의 비율은 1970년대 20%에서 최근 8%대로 급감했다. 65세 이상 부부만 사는 세대 비율이 50%에 육박하면서 전통적인 가족의 역할은 '사후(死後) 대행'을 해주는 업체와 단체들이 대신 맡고 있다. 회원 4300명이 가입해 있는 '기즈나의 모임'의 경우 갑자기 아플 땐 병원 입원을 도와주고 사망시엔 화장 및 납골 등에 대한 전체적인 서비스를 제공한다.

죽은 후 유품 정리 등을 미리 예약하는 사람도 늘었다. 나고야시에 있는 '권리옹호지원플랫폼'이라는 단체는 회원들이 죽었을 때 관에 함께 묻어달라고 맡긴 가족사진, 어린 시절 부모로부터 받은 인형 등을 보관하고 있다. 유품 정리업체 '키퍼스' 요시다 다이치(吉田太一) 사장은 "100명이 넘는 사람들이 자신의 사후에 유품 정리를 해달라고 예약했다"고 했다. 그는 "요즘은 혼자 사는 40~50대들도 사후를 고민하는 사람들이 많다"고 말했다. 현재 키퍼스 같은 업체가 전국적으로 100여개가 넘는다.

◆임종노트는 필수품

혼자 사는 사람들에게 자신이 죽었을 때 사후 처리 절차와 계획을 스스로 적은 '임종노트'는 필수품이 됐다. 임종노트에는 장례 절차, 유품 처리방법, 매장 장소 등과 관련 업체의 연락처 등이 기재돼 있다. 도쿄에서 65세 이상 단신 고령자가 자택에서 사망한 경우 가족이 발견하는 사례는 34%에 불과했다. 대부분은 주택관리인, 사회복지사 등이 시신을 발견한다. 그래서 임종노트가 죽음 이후를 대비할 수 있는 유일한 방법이라고 느끼는 사람들이 많다.

혼자 사는 사람이 늘면서 40~50대도 불안을 호소하고 있다. 도쿄 오테마치(大手町)의 직장인 사이트 게시판에는 '친구들이 있지만 그리 친하지 않고 부모님들은 돌아가셨고 형제들과도 친하지 않다. 지금부터라도 조금씩 준비를 해야겠다'는 글들이 올라와 있다. 도요에이와(東洋永和)여자대학 하루키 이쿠미(春木育美) 교수는 "일본에선 비록 친·인척이 있어도 뭔가 부탁을 하면 폐를 끼친다는 생각을 하는 바람에 스스로 사후를 직접 준비하는 경우가 많다"고 말했다

====================================

소외계층으로 갈수록 고독

인맥의 양극화 점점 심해져

지난 2월 충남 아산의 한 아파트에서 시신 2구가 같은 날 각각 다른 집에서 발견됐다.

숨진 박모(여·65)씨와 이모(52)씨는 모두 가족과 떨어져 홀로 살던 '1인 가구'였고, 고혈압 등의 지병을 앓고 있었다. 당시 출동했던 경찰은 박씨는 3일, 이씨는 7일 이상 숨진 채 방치돼 있었던 것으로 추정했다. 전형적인 '고독사(孤獨死)'다.

한국에서도 1인 가구가 급속한 속도로 늘어나면서 일본에서 문제가 되고 있는 '외로운 죽음'이 빈번하게 발생하고 있다. 200~300명 가구가 아파트나 오피스텔에서 벽 하나를 사이에 두고 붙어 살지만 이 공간에선 전통적인 '이웃'의 개념이 사라진 지 오래다. 서울 신촌에 있는 230실 규모의 오피스텔에 거주하는 허모(34·회사원)씨는 이곳에 3년가량 살았지만 경비원을 빼고는 이웃과 말 한 번 섞어 본 적 없다. 옆 호실의 주민도 얼굴만 안다. 허씨는 "오피스텔에 살면서 구태여 이웃을 알아야 할 이유도 없고, 나를 알리고 싶지도 않다"며 "옆집 사람이 쓰러져도 문 열고 비명을 지르지 않는 한 알 방법은 없을 것"이라고 말했다.

일본과 마찬가지로 한국의 1인 가구의 비율도 노인·청년·장년층을 가리지 않고 급격한 속도로 늘고 있다.

통계청에 따르면 2010년 우리나라의 1인 가구 수는 403만 가구로 전체 가구(1733만 가구)의 23%에 달한다. 30년 전인 1980년에는 1인 가구의 비중이 4.8%에 불과했다. 1990년에는 9%, 2000년에는 15%로 늘었다. 30년 사이 5배, 20년 사이 2배가량 늘어난 것이다. 1인 가구 증가 속도는 정부의 예상치를 훨씬 넘는다. 2009년 말 통계청은 2030년이 돼야 1인 가구의 비율이 23%를 돌파할 것으로 전망했지만 정부의 예측보다 20년이나 빨리 1인 가구가 늘어난 셈이다.

김용학 연세대 사회학과 교수는 "부유층과 비교해 소외계층으로 갈수록 사회적 네트워크가 약해지는 '인맥의 양극화 현상'이 한국에서도 급격하게 진행되고 있다"고 말했다.

============================================

우울한 이야기지만 조선일보 보다 퍼왔습니다.

먼 이야기가 아닌것 같아요...

더구나 베이비붐 세대에 걸쳐 많은 미래의 노인인구가 부모 봉양과 자식 뒷바라지하느라 미처 본인들의 길어진 인생여정에 대한 준비를 못했다는것이 사회적 문제로 대두되겠죠..

충분한 복지예산도 믿을 수 있을까 싶네요..

이왕이면 품위있는 노후대비가 좋을 듯 싶고, 그렇다고 돈이 다 해결해 주지는 않겠죠..

제일이 건강이겠죠..

아무리 많은돈이 있어도 몸아파 누워 있음 좋은 구경도 못하고 살수도 있고, 맛있는 음식을 즐길수도 없을 수도 있죠..

여자들이 남자들 보다 수명이 좀 더 길다는데 친구들과 서로 보듬고 사는 방법도 좋을것 같아요...

늙을수록 병원 가깝고 자식들 연결 잘 되는 도심근교에 살아야하는게 맞죠?

혼자 고독하게 살지 말고 각자 살기 바쁜 자식들 부담 주지 말고

선후배님들 어우러져서 즐거운 노후를 대비하며 우리 인일인들의 쉼터가 이루워지면 좋을것 같아요..

물론 지지고 볶으며 세월은 가겠지요....

조인숙 후배님,

일마치고 늦게 귀가하며

오늘따라 아무식구 없는 문을 따다

갑짜기 언제인가는 정말 혼자가 되는 날이 오겠지...

아니면 내가 먼저떠나 혼자를 만들겠지...라는 생각이 들었어요.

그런데,

한밤중에 인터넷을 키고 나니 모든세계가 제방으로 펼쳐지네요 ㅎㅎ

올려주신 글을 찬찬히 읽으며

이제부터라도 차근차근히 준비할 생각을 했지요.

물론 건강이 제일 중요하고요.

좋은 글 감사합니다.